|

SideBand Engineers Model 34

SBE "SB-34"

Bilateral Amateur Radio Transceiver

(1965) |

|

|

SideBand Engineers SB-34は、1965年発売のHF帯 SSBトランシーバです。

米国では現在でもそれなりの数が現存しているとはいえ、さほど高い評価を得ていたわけでもなく、

いわば"Interesting Radio" の部類に入るでしょう。

つまり風変わりで興味深くはあるものの、かといってコリンズやドレーク、

またはハリクラフターズのような人気を得ているわけではありません。

が、その設計を知れば知るほど、この無線機がいかに時代を先取りしていたかがわかってきます。 SB-34は、ファイナルとドライブ段を除いて全てトランジスタとダイオードで構成されており、 トランジスタ化によるコンパクトな匡体とあいまって、車載運用に適したものに仕上がっています。 モードはSSBのみで、3.8/7/14/21MHz帯をカバーします。送信出力は80Wとなっています。 受信回路をすべてトランジスタで構成した小型軽量な SBE SB-33 は、HF SSBトランシーバの車載運用という夢を現実的なものにしました。 SB-34はSB-33のフルモデルチェンジ機であり、 基本のコンセプトを維持しつつスタイルを一新し、大きく改良を加えたものになっています。 SB-33では別体であったパワーインバータを筐体内に内蔵し、 モービル運用機器のファーストチョイスになりました。 小型・軽量・低価格の車載運用可能なSSBトランシーバを実現するために、 SB-34にはさまざまな工夫が盛り込まれています。 最大の特徴は、バイラテラル方式の回路構成にあります。 バイラテラル方式とは、 ブロックダイヤグラム をご覧いただければわかるように、送信時と受信時で信号の流れが逆向きになるような構成です。 これにより、回路の多くが送受信で共用でき、 部品点数削減によるコストダウンと軽量コンパクト化が実現されています。 SB-34にはあのコリンズ社製メカニカルフィルターが採用されていますが、 送信時には受信時とは反対向きに信号がメカニカルフィルタを通過します。 SB-34は車載運用を念頭に企画設計されましたが、 AC117V電源装置も内蔵しており、 車から簡単に取り外して自室で固定機としても使えます。 固定機として運用するためのオプションとしてリニアアンプも用意されていました。 挑戦的なSB-34の設計、やはり市場投入後にさまざまな問題が発生したのでしょう。 サービスマニュアルも回路図もいくつかのバージョンがあり、 シャシーは20回に及ぶ設計変更を受けています。 熱による周波数ドリフトは当初からの弱点で、 後期モデルのキャビネットには初期・中期型にはない大きな通風孔が開けられています。 |

|

|

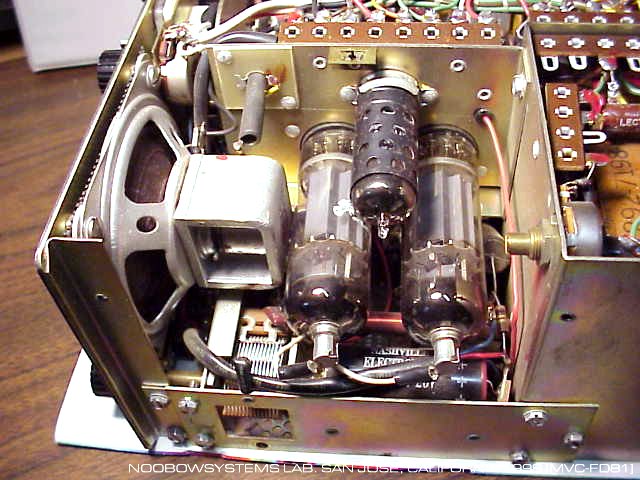

SB-34の内部構造を見てみましょう。

外側金属ケースは筒型の一体式で、

内部は基本的にスチール製のフレームにいくつかのプリント基板が取り付く構造になっています。

コンパクトに実装されていますが、

バリコンや中間周波トランス、オーディオトランスなどはまだ真空管世代の部品で、ずいぶん大きく見えます。 |

|

|

|

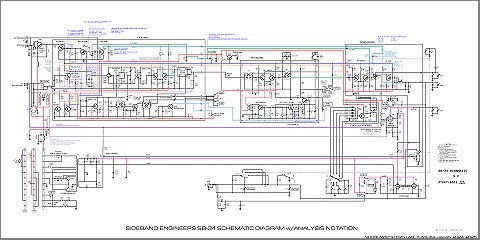

ブロック図を見ると、そのユニークなバイラテラル方式がわかります。

黄色で示したブロックは送信時と受信時のいずれの場合にも機能するものです。 |

|

|

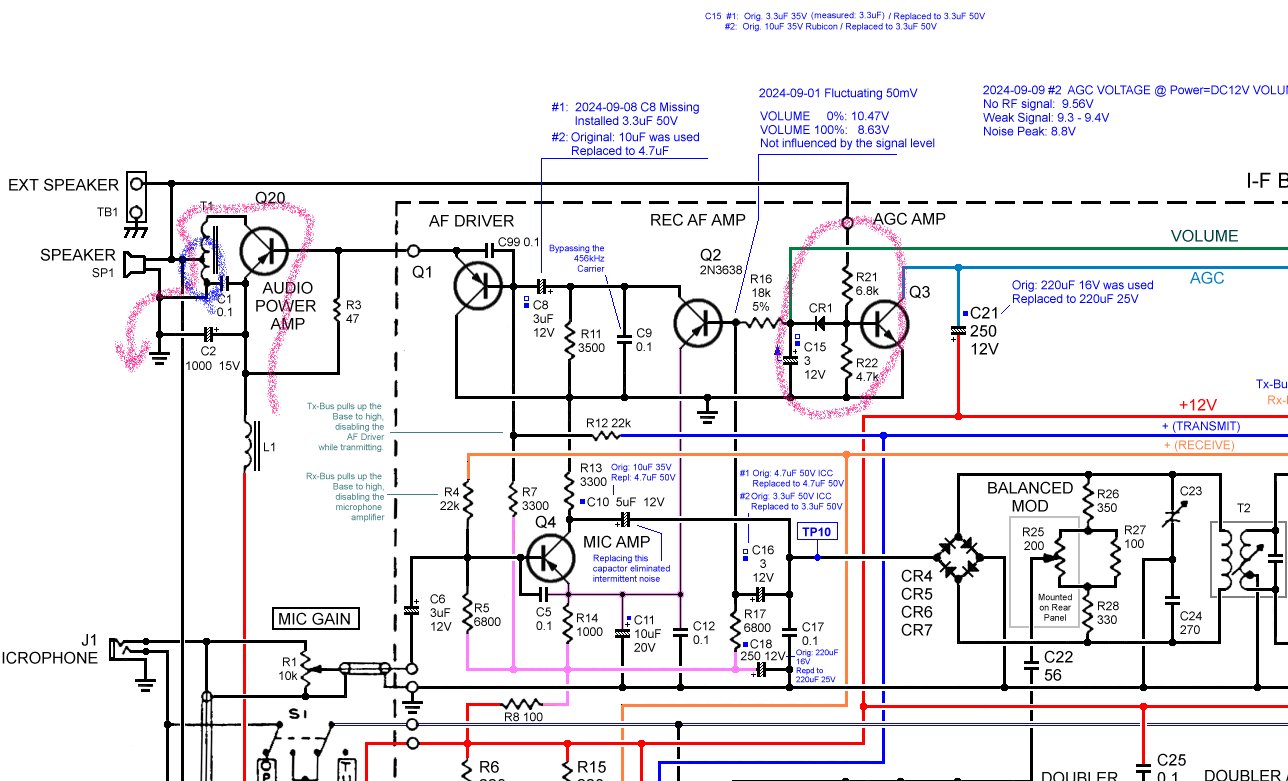

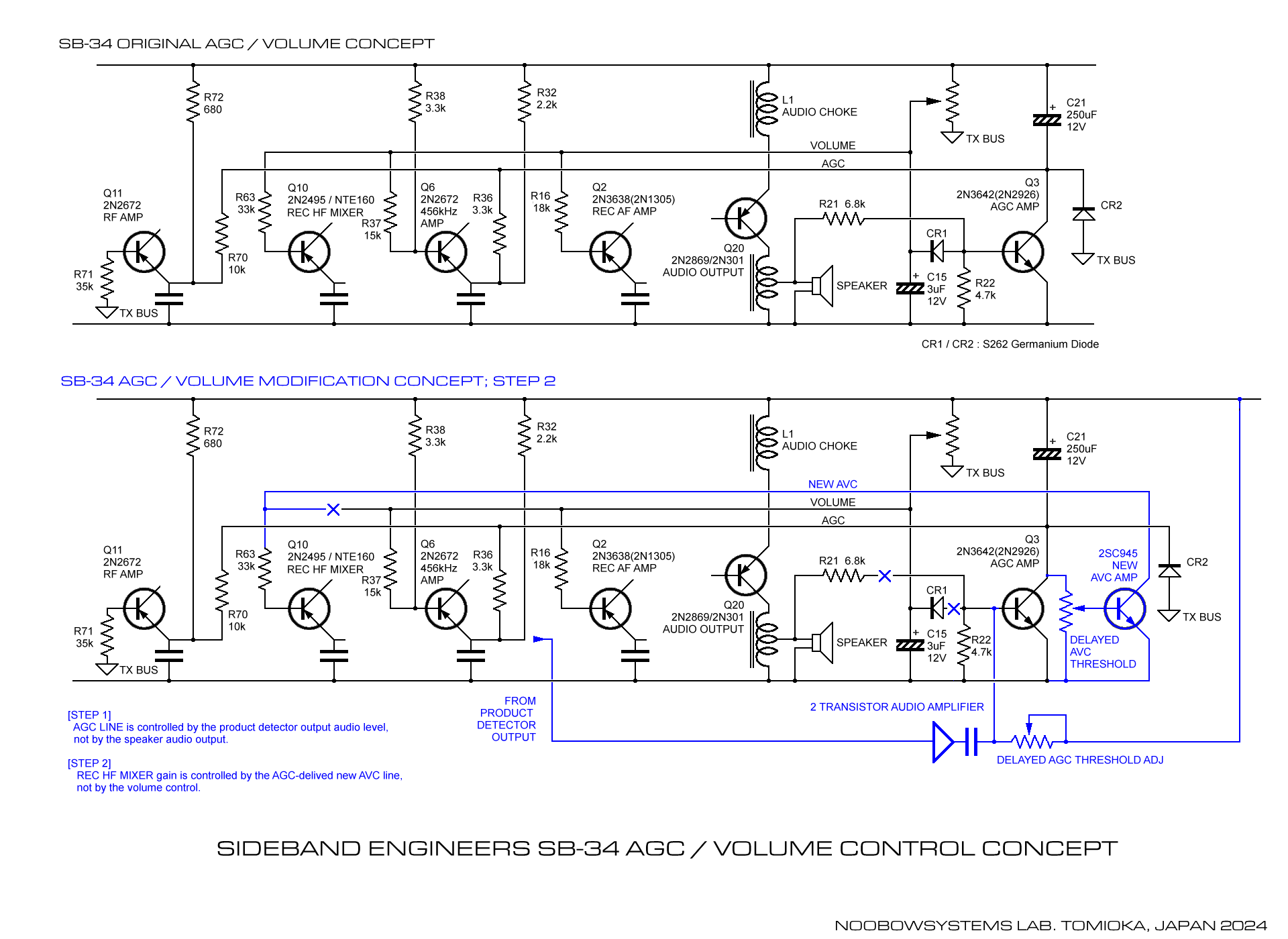

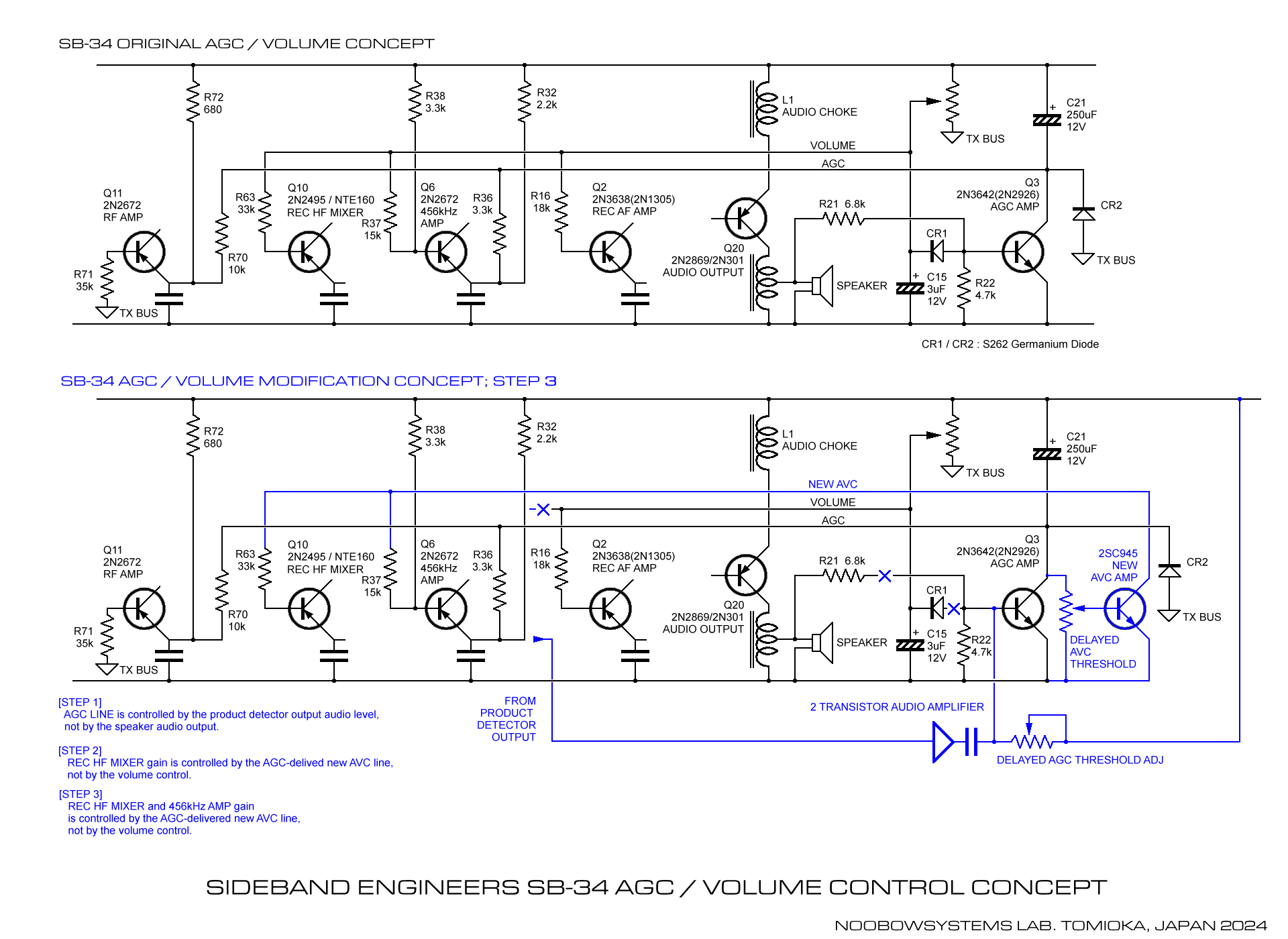

このような特殊なAGCとボリュームコントロールの構成は、本機に明らかな欠陥をもたらしてしまっています。

|

|

|

スピーカのすぐ裏が送信機の出力セクションになっています。

ここは高電圧セクションのため、金網によるグリルでガードされています。

真空管は水平に配置されています。空冷のための特別な仕組みはなく、自然空冷方式になっています。 写真ではガードグリルは外してあります。写真でスピーカヨークの少し上あたりに見える水平に置かれたコイルは、 TVI抑圧用のコイル。 |

|

|

|

久しぶりに取れた休暇でカナダへ約1週間のドライブに出かける途中、

リヴァモアのスワップミートに立ち寄り、このSB-34を買いました。

家に帰るまで待ちきれずに、オレゴンのモーテルの室内でテスト。

HFのアンテナなどありませんが、

ラップトップコンピュータの電源ケーブルをゼムクリップを使ってアンテナ端子に仮接続して試してみたところ、

とりあえず受信できているようで、

7MHz帯で何局かCQコンテストを連呼しているのが聞こえました。 ラボへ帰って改めてテストしてみると、音量こそ大きくないものの南米、オーストラリアなどの局が聞こえてきます。 ところがパイルアップを受けているDX局をしばらく聞いているうちに、感度が急速に低下し、 とうとうバックグラウンドノイズさえ聞こえなくなってしまいました。 不思議に思ってダイヤルを回すと、 バンドのうち低い周波数では(たとえば14MHz帯の14.100MHz程度)ではまだ感度がありますが、 高い方(たとえば14.250MHz程度)ではすっかり感度を失っています。 仕方がなく低い周波数でCWを聞いていると、やはりそのうち感度を失ってしまい、 やがてバンド内全域で無感状態になってしまいました。 やはりトラブル機のようです。 翌日の夜再び電源を入れてみると、バンド全域で正常です。 昨日のトラブルは何だったのだろうと思いつつワッチしていると、 約30分後にまたまた感度が急速に低下しだしてしまい、やがて完全に無感。 どうもこのリグの使用可能時間は最大30分のようです。 そんなことってあるの? |

|

|

安定して受信できるようになったとはいうものの、どうにも音量が小さいままです。

使用しているアンテナが屋外に張った単なるランダムロングワイヤーであるとはいえ、

MFJのアンテナチューナ・プリアンプを通していますから、それなりに聞こえてもいいはずです。

マニュアルには、ボリュームコントロールは50%の位置で室内で聞くのに十分な音量がでる、とあります。

しかし実際にはボリュームコントロールをほとんどいっぱいにしてなんとか普通の音量が得られる状態。 オーディオ段のゲイン不足だろうかと思いましたが、サンノゼのローカル局が出てくると猛烈な音量で鳴り、 あわててボリュームを絞らねばなりません。オーディオパワーアンプは正常なようです。 またオーディオドライブ段の入力に例によってCDプレーヤの信号を入れてみると、 オーディオアンプは正常に動作していることがわかります。 スピーカから聞こえる音質はかなり乾いており、まさに通信機風です。 もっとも国際放送を聞くためのものではないし、問題ありません。 |

|

|

SBE独自の、風変わりなAGC回路およびボリュームコントロール回路になにかトラブルがあるのではないかと思われました。

どのみちこのままではアマチュア無線機としては実用になりませんから、いよいよ各部をいじりだすことにしました。 本機のボリュームコントロールは、単にオーディオゲインだけではなくて、 中間周波増幅段のゲインおよびRFミキサのゲインをも制御します。 AGC信号もまた、RFミキサーのゲインを制御します。 高周波増幅と第一周波数変換 (RFミキサ) はシャシー下側に独立したプリント基板として実装されています。 そこでこのRFボードが常時フルゲインで動作するよう、AGC信号とボリュームコントロール信号を切り離し、 固定抵抗で一定の電圧を供給するようにしてみました。 するとローカル局の信号が完全に飽和してしまいますので、 フルゲインで動作していることは間違いないようです。しかし通常の信号に対して十分な音量は得られません。 |

|

|

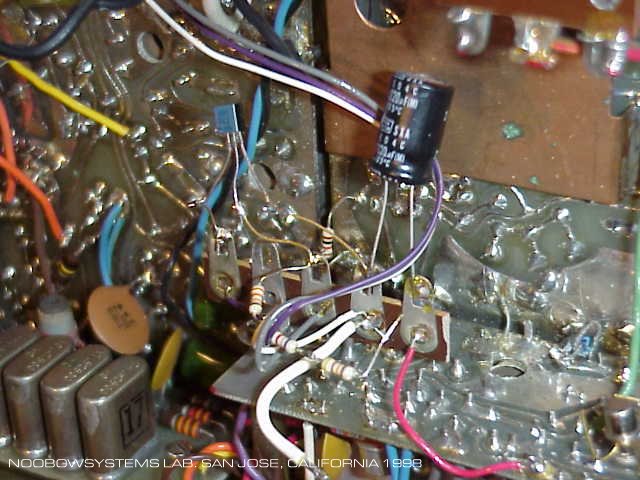

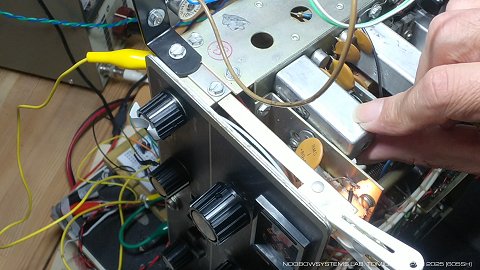

AGC電圧の測定を容易にするため、RFボードの取り付けネジを利用してラグ板を追加し、

ここにIFボードのAGC回路から信号線を引き出しました。

AGC電圧の平均化のための電解キャパシタの容量抜けの可能性もありますから、

オリジナルのキャパシタを外し、代わりに未使用の同一容量品をこのラグ板に実装してみました。 ところが半田付け作業中、こて先からパチっと小さな火花が飛ぶのが見えました。 SB-34の電源を入れてみると、あれあれ、全く受信できません! そのときSB-34の電源ケーブルは当然抜いてあったのですが、 シャシーはポンコツオシロにつながったままで、 どうやらこて先がリークしていて電流がこてからオシロに流れてしまったようです。 なんともトホホな。 |

|

|||

|

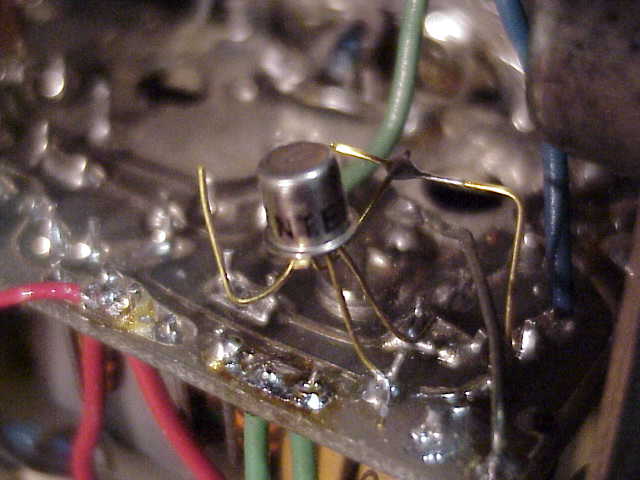

吹き飛んだのは受信RFミキサ用のトランジスタ、2N2495 でした。

型番は異なりますが、送信用のRFミキサ・トランジスタと入れ替えてみると、感度は低いながら受信できています。

2N2495 または代替品を手に入れなければなりません。 |

|

|||

|

ハルテッド・スペシャルティ

には同一品はありませんでした。

似たようなPNPゲルマニウムトランジスタを何種類か買って試してみましたが、どれも本来の性能が出せません。

トランジスタ互換表を調べたら、2N2495 には互換品なし。

ウエブのサーチエンジンも試しましたが、2N2495 に関するページあるいは取り扱っているサイトはみつかりませんでした。 そうなると頼みは NTE 。独自の型番で多くのリプレースメント用トランジスタを販売しています。 2N2495の代替は NTE160。 ハルテッドに在庫があり、1つ買いました。値段は約4ドル、高いながらも背に腹は代えられません。 互換品とはいいながらパッケージが異なるので、 RFボードのトランジスタソケットには取り付かず、基板に直接半田付け。 受信感度は元の状態に戻りました。 それにしても今後は要注意。 こてを当てるときは、リグの電源ばかりではなく測定用の配線も全て外すようにしましょう。 いい半田こてに買い替える、というのが本来の対策なんでしょうが。 |

|

|

さて問題の音量不足です。

各部の電圧を測定してみたり、信号波形を見てみたりしてみましたが、いっこうに原因が絞れません。

高周波段なのか中間周波段なのか、はたまたバランスドミキサが悪いのか。

それともコリンズのメカフィル不良?

あるいはこれがSBEの実力なのかも? 毎晩努力し続け、なおも不明。 完全にスタックしてしまいました。疲れ果てた脳ミソが思い付いた究極の調査方法は・・・ 正常なリグと比較する! でもどうやって? SB-34なんか持ってる人、身近にはいないよ・・・。 そう思いながらインターネットをうろつていたら完動品の出物が! ヨメの承諾も得ずに、疲れ果てた私の指はマウスのボタンをクリックしたのでありました。 2週間後、ラボのベンチには2台のSB-34が並びました。 |

|

|

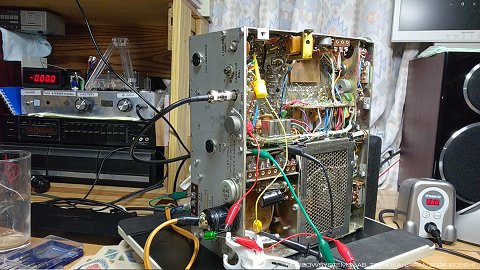

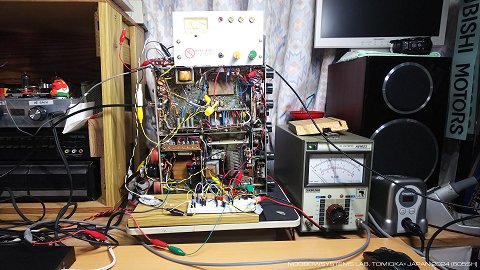

正常なものと比較する、というのは予想していた以上に強力な方法です。

なにしろ正解が目の前にあるのですから。 あとは根気良く間違い探しをやるだけ。 大胆なテストとして、各基板を相互に入れ替えることを試してみました。 入れ替えるといっても基板をシャシーから外すのではなくて、 基板相互の接続を切り離して、ジャンパー線でお互いをつなぐわけです。 この結果、問題は1号機のIFボードにあることがはっきりしました。 2号機のVFOボード出力、すなわち中間周波数信号を1号機のIFボードに注入すると音量は小さく、 逆に1号機のVFOボードと2号機のIFボードの組み合わせでは正常です。 両機のメカニカル・フィルターを入れ替えてみましたが、変化ありません。 したがってIFボード上のメカニカルフィルターは正常で、一安心。 もしこれが壊れていたら、 部品代は(もし手に入ったとして)おそらくトランシーバ自体の価格の半分以上になってしまうでしょう。 値段からすれば、SB-34は全ての周辺回路付きメカニカルフィルターみたいなものです。 ダイオード4本で構成されたリングモジュレータの検波出力を2台の間で比較するに、大きな違いはありません。 むしろ1号機のほうが高出力であるほどです。 オーディオドライバ段以降の音声増幅および出力段の動作にも差は見られません。 これらの結果から、 問題点はリングモジュレータの検波出力を増幅する低周波増幅初段にあることがほぼ確定的になりました。 |

|

|

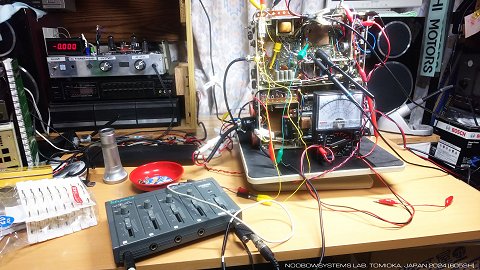

完調だったはずの2号機は虫の息状態でした。

まずはすくなくとも受信機能の正常動作回復をめざします。 まずはオーディオパワーアンプに音声信号を直接入れてアンプの調子を見てみます。 200Hz以下ではっきりゲインが落ちてしまっていますが、パワーは十分、変な歪はありません。 本体前面のスピーカはキンキンした音質です。 コンパクトブックシェルフを外部スピーカ端子につないでテストをつづけます。 内蔵スピーカを切る方法はありませんけれど。 2024-08-29 オーディオパワーアンプ部テスト オーディオプリアンプ段は明らかにゲインが落ちており、大きく歪んでもいました。 電解キャパシタ交換で快癒。 2号機は1998年の入手時にIFボードの各部にはんだごてが入れられた形跡がありましたが、 どうやらそれは改造というよりも電解キャパシタを交換したもののようです。 多くの電解キャパシタが日本製のものに交換されていました。 交換作業が行われたのはいつ頃だったのか、 ともかく交換されたキャパシタも大半が劣化していたということのようです。 外部オーディオ信号をRx AF AMP入力に注入してテストした画像は右。 FRG-7で受信したラジオタイランドの音声に先立つテスト音源は 豚乙女 パプリカさんの "東方猫鍵盤10" からトラック8「白身魚のポアレ グリーンソースで」 (原曲: 「広有射怪鳥事 ~ Till When?」。 バックグラウンドに聞こえるゴロゴロした音は、どこかでやってた打ち上げ花火だったかな? これで受信用オーディオ段はほぼ完調になりましたが、 実際の受信音はまだ弱々しく、かつAGCの効きが奇妙。 回路図を見ながら原因を推測していくことにします。 2024-08-30 オーディオプリアンプ部機能回復 |

|

|||

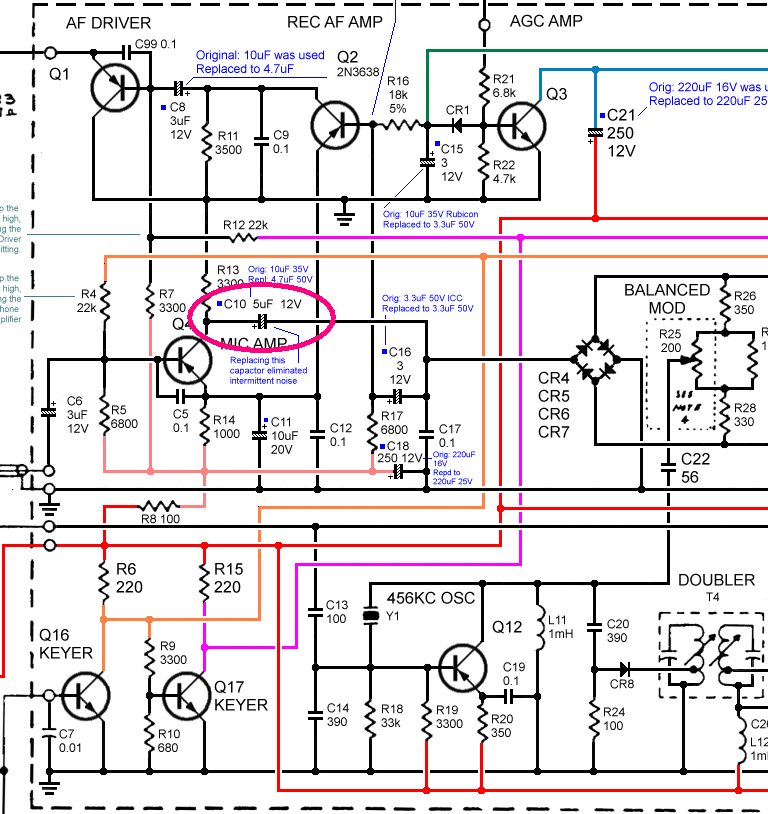

|

テストを続けると、ときおり受信音に不規則なポップノイズが出て、

また音量が若干変動することに気がつきました。

試しに手付かずだったマイクアンプのカップリングキャパシタを新品交換してみたら快癒。 マイクアンプ用トランジスタは受信時にはカットオフされていますが、 その出力はバランストミキサにつながれたままなので、 カップリングキャパシタの不良は受信時にも影響を与えていた、 ということでしょう。 2024-09-01 受信音に不規則なポップノイズ ― マイクアンプカップリングキャパシタ交換で快癒 |

|

|

SB-34 2号機の初期整備はこれでひとまず完了とします。 本機はおそらく1970~1980年代にオーディオ段の電解キャパシタが全交換されたけれども、 それらも寿命を迎えていた、ということのようですね。 2024-09-02 2号機 初期整備完了 |

|

|

SB-34の送受信周波数はフォーンバンドに合わせられており、

40メーターバンドでは7.050MHzまでしか下がりません。

が、CWもFT8も聞けないのは寂しいので、ダイヤル取り付け位置を70kHzほどずらし、

VFOのトリマを調整して7.000MHzまで扱えるように変更しました。 右の動画終盤で2Hzバーストで聞こえるのは、シグナルジェネレータでつくった7.000MHzのパイロット信号。 トリマだけで調整しているので、正確なダイヤルトラッキングは後で行いましょう。 2024-09-08 VFO周波数範囲変更 |

|

|

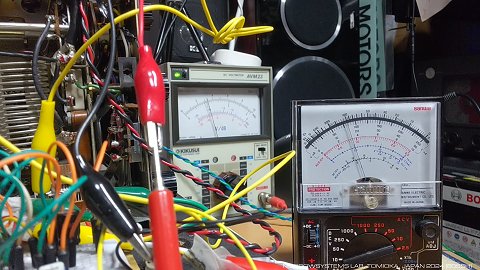

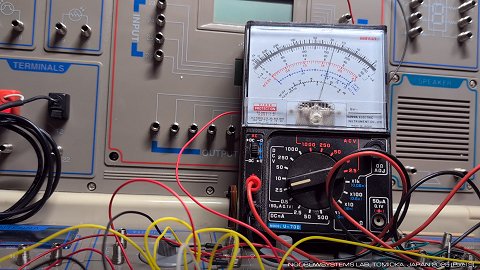

内蔵スピーカを切り離せるようにしたので、

VOLUMEコントロールは高い位置 ― 70%以上 ― にセットして、

外部ミキサとアンプそれにスピーカで音量調整できるようになりました。 この状態でテストすると、つまり内部オーディオ出力レベルが高い状態だと、 AGCトランジスタはそれなりに動作し、 AGCが機能しはじめます。 AGC電圧の変化を見るため、DC2.5Vレンジにセットした アナログテスタ をつないでみました。 テスタのマイナスリードをAGCトランジスタのコレクタに、 プラスリードはDC12Vをポテンショメータで分圧した基準電圧とし、ゼロ点調整できるようにしてあります。 とても強い信号の時はAGCは2Vほど低下します。 この程度AGC電圧が動けば、 バックグラウンドノイズないし弱い信号の時と、 非常に強力な信号を受信するときとでオーディオ出力電圧はあまり変わらず、 結構いい感じです。 2024-09-10 スピーカ出力大のときのAGC動作の様子を見る |

|

|

当初の課題に戻って、

プロダクト検波出力オーディオ信号を外部アンプ (マイクミキサ) で増幅してAGCトランジスタのベースに注入してみます。

いろいろ不具合はあるけれど、VOLUME位置60~90%でほぼ実用的なAGC動作が得られています。 |

|

|||

|

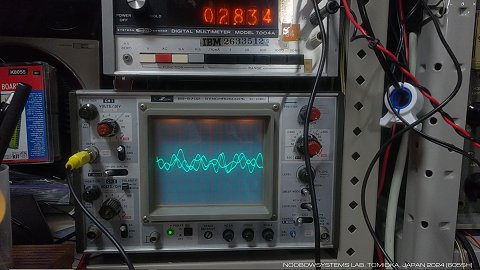

右の動画ではVOLUMEコントロールつまみの位置は約70%。

内蔵スピーカで聞く場合は、静かな室内で聞くのにちょうどいい~ちょっと大きいかな程度の音量です。

3秒バーストで聞こえている信号はシグナルジェネレータで作ったもので、

アンテナ入力にしてS9+40dB越えの強力な信号。

S3~5程度のときとS9+40dB程度のときとでオーディオ出力レベルはほとんど変わらないレベルに抑えられています。 しかしなあ、VOLUMEつまみの位置でAGCの効き具合が変わってしまうだなんて正直ありえない設計だよねえ・・・ SB-34の内部回路に手を入れずになんとか実用的なAGCを運用するのであれば、 VOLUMEつまみは70~80%あたりで固定しておき、 内蔵スピーカは切り離してダミーロードで置き換え、 スピーカ端子から音声信号を取り出して外部オーディオアンプで音量調整し外部スピーカを鳴らす、 というのがいちばん簡単な対処方法と思えます。 VOLUME100%位置固定だと強信号受信時におそらく第3中間周波増幅段あたりで飽和してしまい、 いろいろダメになってしまいます。 VOLUME70%程度で固定であれば通常使用ではなんとかなりますが、 最初から受信機の感度を落としているわけなのでもったいないですね。 やはり第3中間周波増幅段のゲインはVOLUMEつまみ連動ではなくてAGC制御してみたいところです。 でもそのためにはAGC電圧のレベルコンバータのような回路を追加する必要があります。 その電圧レベルコンバータはめんどくさそうだから、それじゃあマイコンを使ってみようか、という話に発展しそうです。 |

|

|

CD音質の男声トークをシグナルジェネレータに入れてDSB波をつくり、

SB-34で聞いてみます。

SSB音声の復調品質は現状いまひとつという感じです。

波形ピークにトゲトゲ感があるというか。 部屋で静かにSSBのラグチューを聞くといった使い方は想定されていないカートランシーバですから、 この機械に復調品質を求めるというのは多分ナンセンスですね。 けれどどこかにあきらかな故障があるのなら治してあげたいですから、 いろいろと様子をみます。 2024-09-21 SSB音声復調品質をチェック |

|

|

AGC電圧を測ればいい感じのSメータができそうです。

でもこのためにテスタを占有されてしまうのも不便なので、

アクリル板でテスト用パネルをこしらえることにしました。 SB-34のテストが終わった後でも別用途にも使えるようなものにしよう。 ジャンク市で手に入れたVUメータ、LED、スイッチ1つ、ポテンショメータ2つ。 手作り感満載のパネル。 Sメータ用の配線をし、メータのフルスケールを暫定的にあわせ、 Sメータゼロ点をポテンショメータで行うように配線。 Sメータを見ながらのテストが快適に進められそうです。 Sメータの針の動きはオーバーシュートが目立ちますね。 2024-10-01 テスト用パネル製作 |

|

|

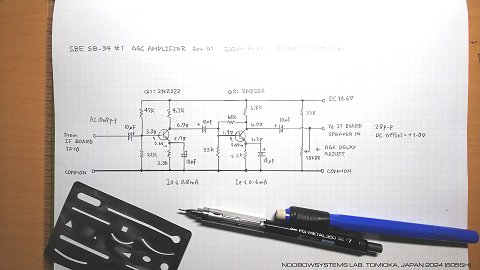

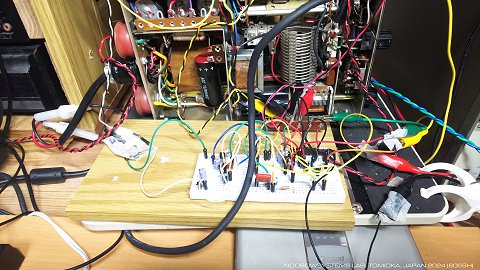

プロダクト検波出力を専用オーディオアンプで増幅してAGC電圧を作ろう作戦。

ブレッドボードで増幅回路を試作してみましょう。

あ、まてよ、この用途にちょうどよさそうなボードがあったな。

閑古鳥さんのジャンク市でもらってきた真空管ラジオのシャシーについてた1石トランジスタアンプ。 試してみると、増幅はしますがゲインが絶対的に不足。 ゲルマニウムトランジスタのアンプだからSB-34に似合うかなと思ったのですが、 これはだめだ。 2024-10-02 1石アンプをテスト 今度は小さなブレッドボードを使って1石エミッタ共通増幅回路。 無理のない増幅度としたせいもありますが、 やはりゲインは足りません。 2段増幅は必要だな。 あと20倍ゲインが欲しい。 2024-10-03 ブレッドボードで1石アンプ |

|

|

2段増幅にして必要な増幅度が得られました。

AC整流ダイオードは使わずにAGCトランジスタに直接入れてベースで検波することにしました。

プロダクト検波出力に含まれていた高周波成分をバイパスするキャパシタを追加し、

AGC動作開始。 うまい動作を出すのに一苦労。 いろいろと試して、これならいけそうなセッティングが得られました。 プロダクト検波出力振幅に応じてAGCを掛ける作戦の第1段階、 どうにか目標達成です。 シグナルジェネレータで強力なバースト信号を入れると、 アタック立ち上がりが遅くて一瞬過大出力しています。 これではSSB電話受信時に話し始めのシラブルがひずんでしまうでしょうし、 電信のキークリックもひどいはず。 これは対策を要しますね。 2024-10-05 追加2石アンプでAGC動作開始 |

|

|||

|

SB-34オリジナルのAGC回路を見ると、

かなりトリッキーな作りになっていると思えます。

スピーカ出力をAGCトランジスタに入れているわけですが、

SB-34のオーディオ出力アンプはA級シングルで、オートトランスを使っています。

したがって無音時にトランスに流れるコレクタ電流×トランス巻線抵抗 の分だけ、

スピーカ両端に直流電圧が出ています。

この電圧が抵抗によって分圧され、40%の電圧がAGCトランジスタのベースに加わり、

バイアス電圧となっています。 このAGCトランジスタのベースバイアス電圧設定はそのままAGCの制御開始点を決めているわけで、 つまりディレイドAGCの動作パラメータになっています。 外部スピーカをつないでしまうと、ディレイドAGCの特性も変化してしまうわけですね。 |

|

|||

|

今回追加した2石アンプでは、

音声出力は電解キャパシタで取り出し、

半固定トリマで作ったバイアス電圧に乗せる形にしました。

このトリマでディレイドAGCの効きはじめを調整します。 このバイアス電圧は電源電圧を分圧して作っているわけですが、 DC12V電源電圧が変動した時にディレイドAGC動作ポイントが変わってしまうのも嫌ですから、 ツェナーダイオードを使って安定化しておくほうが良いかもしれません。 安定度はさほど必要ではないから、 いつものLED作戦でもいいかも。 しかしあれですね、 いまのご時世にシャーペン消しゴム字消し板で手書きで回路図書くのは楽しいですね。 |

|

|

まああまり理屈を正確に理解しておらずトライアンドエラーでやっているので当たり前ですが、

AGCのチューニング、難しいですね・・・

菊水電子AVM23 ACボルトメータを引っ張り出してスピーカ出力電圧を測りながら作業しますが、

強い信号のときに逆に音が小さくなってしまったり。 2024-10-07 AGCチューニング AGC時定数キャパシタを220uFから47uFに変更してみました。 AGCアタックが速くなり、キークリックは低減できました。 やったね。 少しずつ前進。 2024-10-08 キークリック改善 AGC特性を測定しようと思って引っ張り出してきた 菊水のACボルトメータ は、 いつのまにか故障していて、いろいろ変な挙動を示します。 電解キャパシタが多用されているので、全交換の脳筋修理が必要かな? 先にこっちの修理をしてみましょうか。 2024-10-10 菊水AVM23の修理を開始 |

|

|

菊水AVM23 AC電圧計

の修理が完了したので、

SB-34 1号機の改善作業を続けましょう。

14MHz帯FT8受信時はVOLUMEは常時100%でいけますが、

7MHz帯FT8では入力信号が強くて、70%まで絞らないと復調波形が歪んでしまいます。

Rx HF MixerのゲインはVOLUMEで制御されるのですが、

これをAGC連動で自動制御されるようにし、

今日信号の時にゲインを下げることにチャレンジしてみましょう。 2024-11-19 VOLUMEライン自動制御の検討を開始 ・・・と思ったのですがSB-34の作業が予想以上に長期化していて、 ここらでちょっと気分転換に別プロジェクトを。 |

|

|

VOLUMEラインをAGC連動で制御するために、トランジスタを一つ追加することにしました。

使うのは、まあ小信号トランジスタならほとんど何でもいいと思うのですが、

なんとなく懐かしの2SC945をチョイス。

ブレッドボード状の回路を一部組み直してスペースを開けながら、

VOLUMEライン制御トランジスタを追加。 ここは本稿では AVC - Automatic Volume Control - と呼ぶことにしましょう。 今回の改造SB-34では、AGCラインとAVCラインの両方がある、ということになります。 2024-12-18 VOLUMEライン制御トランジスタを追加する |

|

|||

|

SB-34 AGC改造のSTEP2を仮配策しました。

強力な信号が多い7MHz帯でも負けないように、

まずはHFミキサトランジスタのゲインをAGC連動にします。

動作コンセプトは右図の通り。 超強力な信号でも音量差は10dB以内、 S9の信号なら8dB以内に収まり、顕著な歪は発生していません。 商用周波数ハムが重畳していますが、これは仮配線だからいまは気にしません。 2024-12-20 VOLUME制御動作開始 |

|

|||

|

つづいてSB-34 AGC改造のSTEP3。

本来はVOLUMEつまみの位置でゲイン調整されるRx 456kHz AMP - 第3中間周波増幅段のゲインもAGC連動にしてみました。

これでフロントパネルのVOLUMEつまみは低周波増幅初段のゲインだけを電子的に調整することになり、

新設AGCアンプの入力レベルはVOLUMEつまみの位置に影響されなくなりました。 これで「AGC動作特性は音量調整つまみの位置に影響されない」という、 およそ世の中ほとんどすべてのラジオや受信機と同じ振る舞いになったはずです。 SB-33 / SB-34の「極めてユニークな特徴」がひとつ失われたと言えばその通りなんですけれども。 AGC対象が2か所だけだったところ4か所を制御することになったので、 AGCの効きがとてもよくなりました。 同じ信号強度のときに必要なAGC電圧変化ははるかに少なくて済みます。 このため、AGC電圧変化を測定していたSメータの感度が10分の1以下になってしまいました。 Sメータアンプ追加が必要なように思われます。 Sメータの振れ不足のほかに現状では、 全体的に受信機の感度がやや低下。 カサカサノイズが耳につくようになってしまいました。 仮配索とはいえ、オーディオ出力に商用電源ハムが入るのも耳障りです。 つぎはいろいろいじりながら、 このコンセプトで実用に障害となる何かが隠れていないかどうか、連続運用してみます。 2024-12-20 「AGC特性がVOLUMEつまみの位置に左右されない」ことが実現できた |

|

|||

|

SB-34 AGC改造追加回路では、

AGCトランジスタとAVCトランジスタのベースバイアスをそれぞれトリマで調整可能にしています。

これはAGCの効き始めポイントを調整できるわけで、

つまりディレイドAGCのポイント調整になっています。

実際にはSB-34に使われている初期のトランジスタはダイナミックレンジが不足気味ですから、

無理をせず、無信号時でもわずかにゲインを落とすような設定にしたほうがトータルでは好印象になります。 右のムービーではSB-34本体スピーカで聞いており、 静かな部屋で聞くのに適した小音量にしています。 AGC改造ボードで動作させると、 バックグラウンドノイズと超強力な信号との音量差は10dB程度です。 これなら頻繁にボリューム調整つまみを触る必要はありません。 「小音量でもAGCが効くようにする」という目標は達成できた、といってよいでしょう。 14MHz FT8でテストを続けていたら、 市内ローカル局が出てきてくれました。 バンド内の他のすべての信号を完全に抑え込むほどの強力な信号ですが、 オーディオ出力レベルの変化は10dB以内。 びっくりしてあわててボリューム調整つまみを触る必要はないし、 復調音声波形にも異常な歪は見られず、 いい感じです。 2024-12-23 Step3 良好に動作中 |

|

|

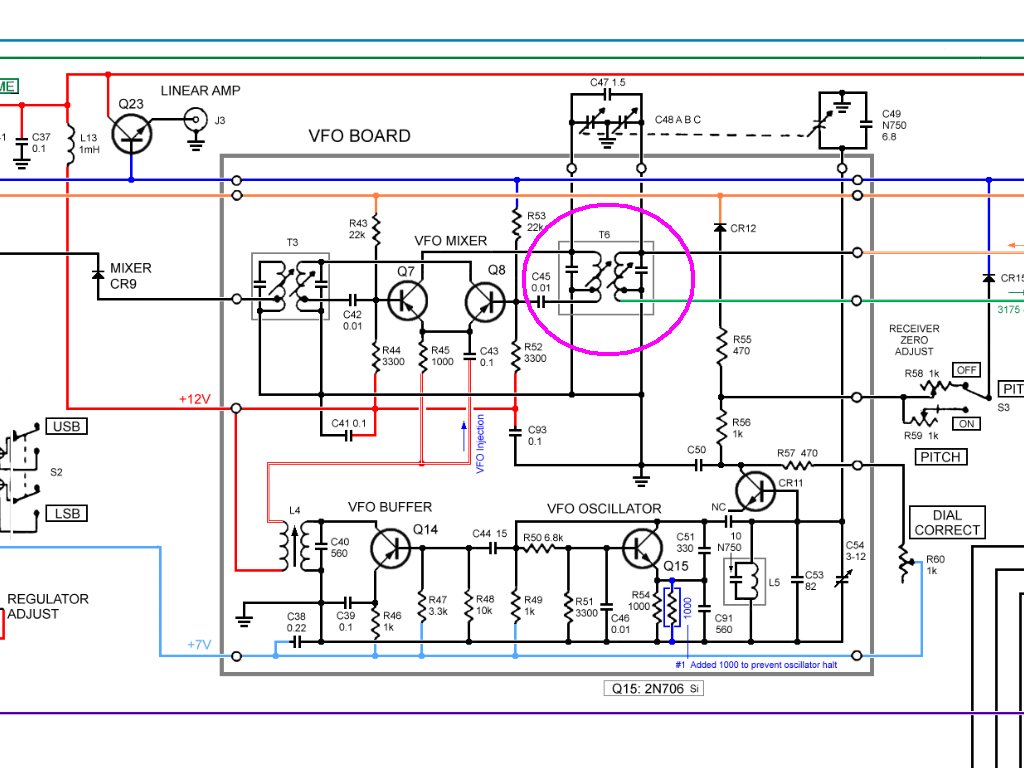

シャシー内VFOボード、ならびにVOLUMEコントロールのDC12Vラインワイヤに触れると、

カサカサとノイズがスピーカから聞こえます。

どこかに接触不良があるのかもしれません。

ボード上のはんだクラックの可能性もあるかもですね。 内部DC12V電源ラインワイヤのタップテストを繰り返して問題個所を絞り込んでいったところ、 VFOダイヤル照明ランプそのものが球内で接触不良を示していました。 これか! ランプを新品に交換してDC12V電源ワイヤのカサカサノイズは治りました。 でもそれで感度低下を引き起こすことはないはずですね。 やはりゲインは低いまま。 まあひとつ問題に気づき、 真の問題に近づけているはずですから、一歩前進。 2024-12-28 パイロットランプ球不良を発見 交換 |

|

|

パイロットランプの不良は交換したものの、

サービスポジションにした状態でシャシー上部に機械的振動を加えるとカサカサノイズが出る現象、

いろいろと試していったら・・・

見つけました!

VFOボード上のT6、

VFO周波数連動の第1中間周波数同調回路の同調トランスに力を入れると感度が復活します! さてこれはターミナルピンのはんだクラックか? それともトランス内部か? トランスの半田面にはとてもアクセスしにくく、 調べがつきません。 どうにかはんだこてを入れ、T6 ターミナルピンの再はんだを行ってみましたが、 変化はありません。 トランス内部で断線しかかっているのでしょうか? トランスにコアドライバーを入れて軽く叩くとかなりの確率で復活します。 2024-12-28 T6 第1中間周波数同調トランスの疑似断線故障を発見 |

|

|||

|

VFOボード上のT6が問題を抱えていることはわかりましたが、

これをいじっているうちに14MHz帯で異常発振するようになってしまいました。

7MHz帯ではそんなことはありません。

なんでだろうねと考えつつ、 7.041MHzのFT8を聞きます。 2024-12-29 14MHzが異常発振する |

|

|

感度不良の原因はT6にあることがほぼ確定したので、

受信ミキサトランジスタを2SA933からNTE160に戻しました。

ほぼ正常に動作しています。

やはり NTE160の損傷ではなかったのですね。

交換後プリセレクタ同調調整を取り直しました。 2024-12-29 NTE160に戻す なお写真は作業中のもの。 |

|

|

T6のアルミケース外装をいじったり内部コアの調整をしている間にトランスの不調は次第に起きなくなってきました。

そのうちに再発するのでしょうけれど、

T6の修理は後回しにしてAGC動作とSメータ回路増設の検討のつづきをすることにしました。 AGC連動にしたVOLUMEコントロールラインの電圧をテスタで見てみると、 低インピーダンスで0.5Vくらい振れています。 ここからメータをドライブできそうです。 右の動画で、奥に写っているACボルトメータはオーディオ信号レベルを見ています。 2024-12-29 Sメータ方式の検討を再開 |

|

|||

|

すでに記したようにSB-34フロントパネルのメータは送信時にのみ動作し、

終段管プレート電流監視または送信出力監視をフロントパネルのスイッチで切り替えます。

送信出力監視の時はアンテナ出力部電圧をゲルマニウムダイオードで検波してDC電圧にし、

メータを振らせるだけのシンプルなもの。

このときメータのマイナス側はシャシーに落とされています。

なので、メータースイッチを送信出力監視ポジションにしておくと受信時にはSメータとして使えるようにしてみましょう。 簡単に配線して試してみると・・・ おおお! 弊研究所史上初の快挙! SB-34にSメータがついた!! 1998年以来構想26年の成果です。 2024-12-30 本体メータがSメータとして動作 |

|

|||

|

いったんここでまとめ。

追加した回路は、

プロダクト検波音声出力を2段増幅して、

その信号レベルを直流電圧にし、それに応じてAGCラインとAVCラインの電圧を変えるだけの仕組みです。 これで当初目的の は達成できました。 しかし、この構成で送信時動作に影響がないことは確認していません。 てか、ほとんど考えてなかったですねwww T6の容体はいまは安定しており、 AGC回路は朝の7.074MHz FT8の強力な信号をうまくハンドルできています。 2024-12-31 T6は安定 |

|

|

ディスクリートトランジスタ縛りは早々にあきらめて、

Sメータアンプにはオペアンプを使っちゃおうかな。

ブレッドボードにオペアンプを追加しましたが、うまくいきません。

どこかヘンだ、なにかヘンだ。

ラジオの製作時代から進化してない自分ですからよくあることです。

いったんEL500で基礎からやり直そう。 2025-02-01 動かない原因は、レールツーレールではないオペアンプを使っていたからでした。 本で読んで知ってはいたのですが、 そうか、こういう振る舞いになるのか。 ようやくひとつ学びました。 オペアンプを違うタイプのものに交換して、 狙い通りに動作開始。 AVC電圧 (無信号0.20V 強信号0.74V程度) をDCアンプで3倍に増幅した後、 0.6Vほどシリコンダイオードで一律カットしてメータ駆動してみました。 いい感じかな。 2025-02-02 オペアンプ版Sメータ試作回路テスト |

|

|||

|

テストパネルのメータを振らせてみます。

正確ではないとしてもそれっぽい振れ方だから方式としてはこれで良さそう。 2025-02-03 オペアンプ版Sメータ回路試験運用開始 |

|

|

AGC/AVC制御回路オペアンプ版のテストのつづき。

前回までにオーディオアンプ段はできあがっていたのですが、

AGCトランジスタの制御がどうにもうまくいっていなかったのでした。 あれこれ考え、試して、 問題解決。 2段目オペアンプ出力に負荷抵抗を入れていなかったので、 AGCトランジスタへのカップリングキャパシタ部でAC波形に応じて負の電圧が発生してしまっていました。 負荷抵抗を入れて解決。 これでオペアンプ版ボードのAGCトランジスタでAGC制御が動き出しました。 1歩前進、 2025-02-06の時点でつまづいていた障害を乗り越えられました。 しかしまあ、進歩が遅いですね。 2025-03-10 オペアンプ版ブレッドボードでAGC制御開始 ついでAVCライン制御トランジスタとSメータアンプ回路を追加しました。 これでオペアンプ版ボードでAGCライン制御・AVCライン制御・Sメータ表示のすべての機能が、 トランジスタ版ボードと同等に動き出しました。 調子よく動き出したので、トランジスタ版ブレッドボードは解体。 2025-03-12 オペアンプ版ブレッドボード動作開始 |

|

|

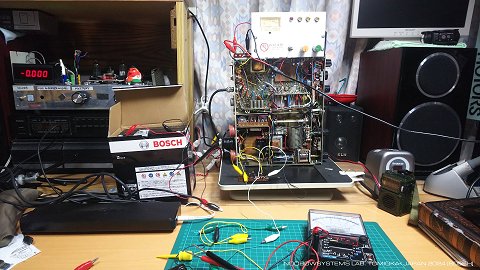

レシーバゲインコントロールボード、直った!

VOLUMEつまみがスムースに効きます。

弱信号・強信号での音量差も実用的

(本体フロントパネルメータを鏡で映しています ACボルトメータはオーディオ出力の相対値)、

音質劣化も発生していません。

安定性とオーバーロード抑止を優先したので、

微弱信号時のオーバーオールゲインはやや低めになってしまいましたが。 AGCオーディオアンプの入力信号はダイオードリングモジュレータから引き出していましたが、 ここには初段低周波増幅トランジスタのベースが電解キャパシタを介してつながっています。 VOLUMEつまみを操作するとこのトランジスタのベース電圧が変化し、 その電圧変化が電解キャパシタを介してAGCオーディオアンプに入っていました。 急激な電圧変化を非常に大きなデモジュレータ出力と見てしまい、 AGC回路がゲインを大きく下げていました。 レシーバゲインコントロールボード上でAGCオーディオアンプ入力にはキャパシタを入れてありましたが、 それは10uFの電解キャパシタでした。 明らかに大きすぎたわけです。 ボードを取り外して改修するのが面倒だったので、 本体IFボードからの信号引き出し部に0.01uFのセラミックキャパシタを追加して、快癒しました。 レシーバゲインコントロールボードをもう一度作るようなことがあったら、 DET入力キャパシタは最初から0.01uFにしておくこと。 2025-03-22 レシーバゲインコントロールボード動作開始 |

|

|

自作レシーバゲインコントロールボードを組み込んだSB-34 1号機のSSB受信音質をチェックしておきましょう。

フロントパネルのスピーカを使って聞いてみます。 トーク音質評価のテスト信号には聞き馴染んだラジオタイランドの音声で。 ラジオタイランドはタイ国内のウドンターニー県にあるVoice of Americaの送信所から送出されていましたが、 やりたい放題を始めた第2期トランプ大統領は2025年3月14日にUSAGM解散の大統領令を発行。 翌3月15日にはUSAGMによって運営されているVOAの職員も休職扱いとなり、 ラジオタイランドの運用停止も確実視されました。 過去番組の再放送を行うラジオタイランド日本語放送は3月16日 日曜日は普段通りの再放送でしたが、 2025年3月17日月曜日、同局が使っていた9.940MHzにはキャリアが出ることはありませんでした。 ラジオタイランドは放送終了の告知を出すこともできず、 突然に停波に追い込まれてしまったのです。 衰退していく運命の国際短波放送、 遅かれ早かれなのかもしれませんが、 それにしてもあまりにも無礼な扱いです。 その昔自分が憧れたアメリカが、また一つ、しかも大きく、過去の幻影になり下がってしまった気がしました。 さて、SB-34はシグナルジェネレータで生成したDSB音声をきれいに復調できています。 もともと音質など大して重視されていなかったはずのモービルトランシーバであるSB-34ですが、 案外いい音で鳴ってくれていますね。 レシーバゲインコントロールボードのAGC回路にはファーストアタック特性は持たせていないので、 話し始めのコンソナントがすこしトゲっぽく聞こえます。 が、言われれば気がつく程度のものであり、十分に実用的です。 現時点レシーバゲインコントロールボードを組み込んだ状態では、 受信回路のゲインをそれなりに下げているため問題とはなりませんが、 ゲインを高めにセットした場合はVOLUMEつまみを大きく上げると音声出力信号レベルが飽和し始めてしまいます。 了解度に支障が出るほどのものではありませんが。 飽和は初段低周波増幅段で起きていると推測されます。 スピーカ端子の音声出力波形をオシロスコープで観察し、 飽和ひずみが出ているようであればVOLUMEコントロールを絞って使えば回避できます。 2025-03-22 SSB復調品質チェック |

|

|

レシーバゲインコントロールボードを含む1号機の回路図です。 |

|