|

Meguro Denpa Sokki MSG-2161

FM Stereo / FM-AM Standard Signal Generator

(1986) |

|

|

1999年02月に

台湾製の周波数カウンタ付き新品シグナルジェネレータ

を買いましたが、

発振部は古典的なアナログLC発振器であって周波数安定性はよくなく、

AM変調はブザー音がいいところで外部信号でのAM変調は音質的に使い物にならず、

信号出力は強すぎて受信機の感度テストには使えず。

455kHz中間周波トランスの調整がいいところでした。 SG-4162ADの機能不足・性能不足は買った直後から明らかだったのでしょうね、 半年も経っていないのに、 高崎の今は無きジャンク屋で床置きされている目黒測器のラジオ試験用シグナルジェネレータを見つけたときは、 10分ほど悩んだのちに買ってしまいました。 悩んだ理由は・・・保証なしの現品販売のジャンク屋さんでしたからね、 はたしてちゃんと動くのかどうか、 その賭けに2万円を投じられるか。 ラボに持って帰った目黒測器はばっちり動作。 いい買い物をした! MSG-2161はその後22年間もラボ設備の中心的な存在のひとつとして大活躍してくれました。 1999-08-01 MSG-2161購入 |

|

|

2003年になると、育児に追われ仕事は火事場続き。

中央研究所ができて作業スペースが確保できたかなと思ったら2011年に第3研究所が開設、

ワークベンチでじっくり作業できるのは土曜日の夜と盆暮れ正月だけという状況になり、

MSG-2161の出番も減ってしまいました。 修理ネタの機器は少しずつ増えていきましたが、 いずれ定年になった時のお楽しみ、という感じでした。 |

|

|

Sherwood S-2100 FMステレオチューナ

のテストをしていて、FM出力周波数がふらふら数100kHz変動するトラブルに見舞われました。

MSG-2161のトラブルかと思いましたが、いろいろ試すと、

FMチューナのアンテナ端子直結の時に問題が出ることがわかりました。

4.7kΩの抵抗を介してなら大丈夫、470Ωの抵抗を介してだと問題発生。

100pFを介してならOK。 機器のアンテナ端子に電圧が出ていたりしたのかな? とにかく機器直結では相手側機器のインピーダンスや直流電圧重畳に注意が必要。 負荷状態によってはPLLのロックが外れてしまうとかそういう理由なのでしょうか。 ともかくも精密な出力レベルで信号を与える必要がないならキャパシタ経由でつなぐのが安全そうです。 2022-01-11 相手側機器直結で問題が出る場合があることを確認 |

|

|

いやー久しぶりだ。 おもいっきり爆ぜた。 Lafayette HA-225 のサービスをしていて、 MSG-2161の出力スペクトルに50Hzとその高調波が乗っているのがどうにも気になりました。 SSBモードで受信すると実際にビュワーっという受信音で、不快。 きれいにピーって言ってほしいのにね。 これじゃ受信機の復調品質のテストには使えません。 今回HA-225のサービスができたのはSDG-2122Xがあったからだなあ。 MSG-2161内部の電源回路の電解キャパシタが劣化して電源にハムが乗っているのが原因だろうと思って筐体を開け、 とりいそぎPLLユニットとアッテネータユニットの電源入力にいかにも後付けで取り付けられた電解キャパシタが合計3個あったので、 新品に取り換えてみたのです。 そしたらこのありさま。 |

|

|||

|

こちらは交換前の写真。

もともとついていた電解キャパシタと同じ容量・同じ耐圧のものに交換したんですよ。

もちろん極性もまちがえずに。 爆ぜたのはアッテネータユニットのマイナス電源入力フィルタ。 ELNAの470uF 10V品が取りついていました。 これを新品の中華製470uF 10V品に交換したのですが、 電源投入して数秒で爆発。 調べてみると、ここの電圧はマイナス15ボルトでした。 そこに10ボルト品を使ったのですから爆発しても当然ですが、 それならどうしてもともと10V品がついていたわけ? はたしてこれが目黒測器出荷時の状態だったのか、 それとも前ユーザーが追加改造したものなのか。 ともかく470uF 50V品に交換して機器は復活。 使われていた日本製のキャパシタは10V耐圧品でありながら品質が良くて実力で30年以上も持ちこたえてきたのでしょう。 中華品は、小型化されたということもあって、一瞬で昇天。 残念ながらここの3個のキャパシタを交換しても出力スペクトル純度に変化はありませんでした。 まあそれも不思議ではなく・・・ ここの電源にリップルは重畳しておらず、ぴしっとDCで安定。 2022-11-04 PLLユニット/アッテネータユニット電源フィルタキャパシタ新品交換 変化なし |

|

|||

|

本機の電源回路はシンプル。

電源トランスで+5V / +15V / -15V の3系統の巻線に降圧され、

それぞれ用のブリッドダイオードで整流されます。

そのあと3端子レギュレータで安定化されますが、

+5V系は3端子レギュレータが3個使われています。

詳しくは追っていませんが、

マイクロコントローラボードとインターフェースボードとアナログユニットは別の電源系統にするとかされているのでしょう。 各3端子レギュレータの入力側には当然リップルがありますが、 そのレベルは大きくありません。 整流ダイオードブリッジや平滑キャパシタの容量抜けとかいうことはなさそうです。 3端子レギュレータ出力は5系統ともにきれいなDCで、 リップルは見受けられません。 よって、電源回路は正常だと判断しました。 |

|

|||

|

結局のところ原因は分からずじまい。

キャビネットを閉じて、現役復帰させます。

きっとPLLユニットの内部で素子劣化みたいなことが起きているんだろうなあ。 出力スペクトル純度が良くないほかに、 フロントパネルのキーがおかしな挙動をすることがあります。 あるキー (たとえばニューメリックパッドの"2") を押すとほかのキー (出力レベルアップの "INCR UP"キー) が押されたように振舞うことがあります。 以前はそんなことはなかったので、 これはキーマトリクス回路素子の定数変化とかかな・・・。 2022年に入って買ったSIGLENT SDG 2122Xはラジオ調整用の専用機ではありませんので、 FMステレオ変調機能がなかったり0dBμというごく弱い出力は出せなかったり、 いろいろ不便なことがあります。 MSG-2161、もしスペクトル純度問題が直らないにしても、 現状のままでいいから、ぜひ長持ちしてほしいです。 2022-11-04 使用再開 |

|

|

SBE SB-34のAGC性能改善改造

が一段落してラックに組み込みましたが、

FT8連続受信用のパイロット信号を発生していたシグナルジェネレータはどうしよう。

いままではSDG-2122Xを使っていましたが、

これはテスト用に使いたいから、

ラックのMSG-2161が使えたらいいんだけれど。

だけれどもMSG-2161は発振純度が・・・ けれど前回作業していた時に比べて大きな進展が。 そう、大変ありがたいことに、回路図が手に入ったのです。 というわけで、MGS-2161の発振純度問題にもういちどチャレンジしてみることにしました。 2025-04-07 MSG-2161 作業開始 |

|

|

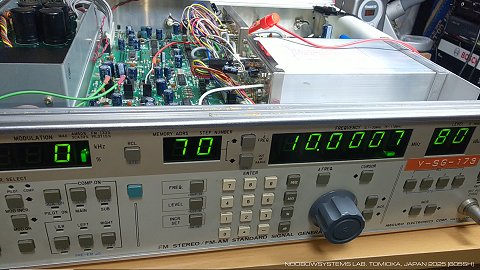

症状をもう一度観察してみます。

MSG-2161の出力周波数を10.000.7MHz無変調にセットし、

その出力をIC-706MkIIGMを10.000MHz USBモードにして音を聞いてみます。

本来なら単一周波数なので700Hzの澄んだピー音になるはずですが、

濁ってビューと聞こえています。

し、フロントパネルの操作で周波数が暴れます。 さらに奇妙なのは、 MSG-2161をつないでいるAC電源テーブルタップから電源を取っている別の装置 (消費電力ごくわずか) のON/OFFで周波数が暴れます。 ごくわずかなAC電源のスパイクでも影響を受けてしまっているものと見えます。 たぶんこれは本機の本来の姿ではないでしょう。 やはり電源系のどこかに問題があると思えます。 AC100Vに起因するハムのほかに、 電源電圧の変動を引き起こしている何かがありそう。 2025-04-07 |

|

|

電源ユニット出力にACリップルは見られなかったものの、

この機械は特に平坦なDC5Vを必要としているのかもしれません。

5個ある3端子レギュレータ出力側の電解キャパシタを全数新品交換してしまいましょう。

もっともこれらは故障原因だとは思えませんけれども、

まあ予備保全として考えれば。 3端子レギュレータは放熱フィンがアルミサブシャシーにがっちりねじ止めされる構造。 あ、これは はんだクラックに弱い構造 だ。 ここで3端子レギュレータ出力ピンのはんだ接触抵抗が高まれば、 回路全電流の変動で電圧変動が出てしまいますね。 ここは再はんだ処置をしておきます。 ・・・とまあ、ここまでいろいろ試してみたものの、変化なし。むう。 2025-04-09 電源ユニット出力側キャパシタ交換 3端子レギュレータ端子再はんだ処理 |

|