|

ムービング フィルム ダイヤル、当時としては大型のチューニングメータ、ブラック基調の端正でシャープなルックスにグリーンのアクセント。

スカイセンサーシリーズの意匠エッセンスはここで完成していたんだな・・・と、ICF-5500を見ていると思います。

いっぽうで、間延び感を低減させるためのフロントパネルのデザイン処理はまだ不足を感じるし、受信機としては強力なアピールポイントもなく、

深夜放送を聴く一般ユーザ向けの機能。

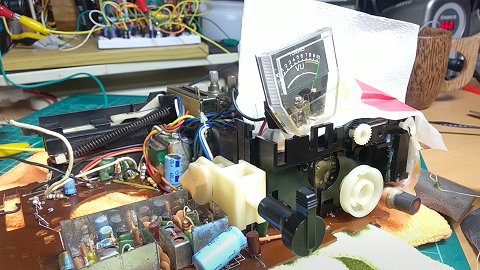

いろいろな意味で1970年代の短波ブームの前夜を感じさせるモデルと感じます。 ICF-5500のAMモード(MW/SW)の回路は、高周波増幅なし、他励式周波数変換、中間周波3段増幅、ダイオードAM検波、 ICによる低周波増幅そしてプッシュプル電力増幅という構成。 中間周波数は455kHz (UK向けは468kHz)。 BASE/TREBLEのトーンコントロールとラウドネススイッチはすべてパッシブ型。 本体側面のイヤフォン端子は抵抗を介さずにスピーカと切り替えているので、外部スピーカの接続が可能。 ICF-5500は短波受信機としては一般用の普及回路構成です。 リアパネルのアンテナ端子は10pFのキャパシタでホイップアンテナにつながっているだけなので、 基本的にハイインピーダンスアンテナ用。 本格的な同調形アンテナを使う場合は別途アンテナカップラ等を使わないと本来の性能は出ません。 DX-LOCAL感度切り替えスイッチはMWだけで有効で、これはアンテナコイル2次巻線に直列に抵抗を入れるだけのシンプルなもの。 フロントパネルには"IC+FET"の表記がありますが、FETが使われているのはFM高周波増幅用。 中波・短波にはFETは使われていません。 海外向けモデルICF-5500M "Captain 55" はヨットマン向けの機能を持っており、 1.6MHz~4.5MHzをカバーするマリンバンドがついて計4バンド構成。 短波は4.5MHz~12MHzをカバーするものになっています。 Captain 55はFMワイヤレスマイク機能は持っておらず、 フロントパネルのPTTスイッチ部は"Captain 55"と書かれたオーナメントが入っています。 電源電圧は4.5Vで、単2乾電池3本で駆動。 短波帯動作時の全電流は32mAです。 本体内には逆接続保護ダイオードや電圧安定化回路などはありません。 この個体はトーンコントロールのつまみとバッテリコンパートメントカバーが失われていて、 外観も前オーナーによる小傷やいたずらの跡が残り、 ダイヤルの動きも渋く、総じて程度としては良いとはいえません。 電源スイッチレバーは折れていますので、 電源を入れるにはゼンマイタイマーを巻いて最大60分連続で動作できます。 ダイヤルはチューニングスピード切り替えもなければファインチューニングもバンドスプレッドもなく、 ふつうの3バンドポータブル。 この個体ではチューニングのフリクションが大きくてぐにゃりとしたバックラッシュがひどく、 中波やFMはともかく短波のチューニングフィーリングはかなり不快です。 ムービングフィルム式の弱点、というところでしょうか [追記: 後日 修理できました] 。 しかし弱った電池でも案外にいい音でしっかり鳴ってくれるし、 ビンテージプレミアムを扱う気負いを感じる必要もないので、 時たまラジオ番組を楽しんだり、 自作トランスミッタの調子を見たりするための簡単なテスト機としていつもワークベンチ脇に置いています。 けっこう気に入っている、ということかな。 短波の国際放送を聴くニーズがほぼ消えた今ではいい音で聴ける3バンドモデルは貴重ですしね。 2000-10 ICF-5500入手 |

|

|

ICF-5500は1ヶ月に1回くらい使います。

乾電池の持ちが良いのは美点で、この程度だと電池交換は年に1回くらいで済むのですが…

本日まるっきり電池がアガっていたので交換。

でも新品を入れてもダメ。

あ、すこし液漏れしてたか。

リアパネルを開けて、電池ボックスのターミナルをヤスリで磨き、OK。 しかしちょっと奇妙なことに気がつきました。 電源スイッチをOFFにしても、メータが原点にまで戻らず、すこしだけ振れているのです。 これはメータ本体がイカレかけているのか。 さらに調べて、そうじゃあない、電源スイッチOFFなのにどういうわけかどこかに電流が流れ続けているみたいです。 LIGHTスイッチを入れると指針が動くし、 バンド切り替えを行っても動きます。 メータのTUNE/VU切り替えを行っても動きます。 不思議なこともあるもんだ。 おそらくどこかでわずかなリークが発生しているのでしょう。 電源スイッチOFFでもわずかに電流が流れていれば、長期間放置の間に電池が完全放電してしまうでしょう。 液漏れが加速する要因でもあります。 さあて、これは修理アイテムだ。 でも、今は元気なし。 使わないときは電源スイッチをOFFにするだけではなくて、電池を抜いておくことにします。 2016-10-08 電源スイッチOFFなのにメータ指針が動く症状を確認 |

|

電源スイッチレバーは折れているので、本機を使うときはゼンマイタイマーを巻きます

(OFFタイマーとして使う)。

でもまあ、スイッチレバーがないのはみっともないので、

細いアルミパイプを接着剤で取り付けました。

スイッチON/OFF操作できる強度はさすがに無理でした。

あくまで飾り。 2020-04-25 電源スイッチダミーレバー装着 |

|

|

さて、

CRV-1/HB

の改善が一段落ついたから、

5500の暗電流修理でもしようかな。

まずは簡単なのに手こずるシャシー取り出し。 安定化電源 のDC4.5Vを外部電源ジャックにつなぎ、 途中に テスタ を入れて回路の全電流をチェックします。 すると、スイッチOFFのときも4mAほど流れ続けていることがわかりました。 スイッチONのときは35mAかそこら。 以前よりも4~5mAほど消費電流が増えていますね。 どこかでレアショートみたいなのが起きているのでしょう。 あちこちぐりぐりウイグルテストしてみましたが漏れ電流は安定しています。 |

|

|||

|

原因は電源スイッチでした。

接点部に酸化物が生成されて、OFF時でも500Ωほどの導通が発生してしまっていました。 この電源スイッチは折れたレバーの代わりにダミーのアルミパイプを接着する細工をしたので、 接着剤が接点部に流れ込んでしまったのかなとも思いましたが、 それが原因ではなかったようです。 ケース上面に設置されているこのスイッチ部にむかし砂糖の入った飲み物がこぼされて接点部に侵入し、 とかだったのかな? スイッチ周辺/内部には合成繊維くずが見られますが、 これはうちのラボ起因のものとは思えず、 最初のオーナーさんの部屋のカーペット由来なのではと思います。 |

|

|||

|

在庫のトグルスイッチに交換しました。

見た目はかなり違いますけれどね。

ちいさな取り付けプリント基板の追加工だけで機能回復するんだからヨシ。 |

|

|||

|

動作チェック。

スイッチOFF時の暗電流はゼロ、

無信号動作時の消費電流も4mA下がりました。

修理完了。

今回は久しぶりにテスタだけで診断とテストができた修理でした。 ケース組付けの際に、スピーカをフロントパネルにネジ2本で固定しました。 LIGHTスイッチは昨年2023年10月の分解時にレバーを折ってしまったので、 接着剤で取り付け。 強度不足で実際には使えませんが、 まあおフトンにはいって枕元にこのラジオを置いて電気を消してゼンマイタイマーをセットしておやすみなさいすることはこの先ないでしょうから、 こんなもんでいいです。 まる2日間在宅勤務のBGM機として使用しましたが、動作は安定。 本機は入手後アライメント取り直しは行っておらず、電解キャパシタもすべてオリジナルのまま。 内部回路的には良好な状態を保てています。 受信感度は各バンドとも良好。 短波の周波数安定度も国際放送を聞く分には問題なく安定、 選択度も国際放送用として適度。 AM復調音質も良好で、 REC OUTジャックに出ているラインレベルの音声信号を外部のパワーアンプに入れて良いスピーカで聞けば、 いい音でラジオ番組を楽しめます。 外観的にはやはり失われたトーンコントロールノブに適当なものを探し出して取り付けてあげたいなあ。 実用的にはこれまた失われた電池カバーをなんとかしてあげたいところです。 ともあれ、いつでも使えるスタンダードトランジスタ3バンドラジオとして、 5500、いい感じです。 2024-01-10 電源スイッチ交換修理 完了 |

|

|

ICF-5900J

の整備が完了したので、

スカイセンサー続きで5500を引っ張り出しました。

この5500、たまに引っ張り出して短波を聞くのですが、

室内ノイズから逃れにくく、

つい

CRV-1/HB

や

コリンズ51S-1

あるいは

八重洲FRG-7

などの通信型受信機に戻ってしまいます。

強力な国際放送を聞こうとしているので感度や安定度はさほどに高性能が求められるわけではないのですが、

金属シャシーで作られた通信型受信機はアンテナをつながないと何も聞こえず、

つまり室内の様々な機器からのノイズに対しては強いわけですね。

トランジスタポータブルは、

そのプラスチックキャビネットが弱点なわけです。 どう工夫したらいいだろうと思ってリアカバーを開けたのですが、 仮にノイズが低減できたとしてもこの5500には短波受信機として致命的な欠点があるよなあ・・・ ダイヤルの渋り。 なんとかならないだろうか? 再チャレンジしてみようかな? 2025-01-25 分解整備開始 |

|

|

ダイヤル渋りの原因がわかりました。

フィルム駆動用の、プーリーと一体になったギア

― ICF-5500の日本語版サービスマニュアルでは「ギヤA」と呼ばれているもの ―

の回転が非常に重いです。

ギアとシャフトの回転が渋っています。 しばらくの間、潤滑剤を隙間に流し込んでくるくるやったりいろいろ試しましたが、 回転抵抗はいっこうに軽くなりません。 経時変化で樹脂材料に寸法変化が起きてしまったのでしょう。 いったんギアをシャフトから抜くことができれば、 シャフトを磨いて細らせるなり、 ギア穴の内径を拡大するなりして渋りを解消できるはずですが、 抜け止めワッシャがとてもいい仕事をしており、外れてくれません。 材料は極端に脆化しているふうではありませんが、 誤って強い力や衝撃を与えてしまうとギアが割れたり歯が欠けたりしますから、 慎重のうえに慎重を期して作業します。 |

|

|||

|

やはり抜け止めワッシャを破壊するしかないようです。

リューターに細いビットを取り付け、シャフトもギアも傷つけないように注意しながら、

ワッシャの一部を削り落としました。 これでギアが抜けると思ったのですが、シャフトとギアはきつくはまっていて、 ギアを抜くには精密マイナスドライバーを使って抉る必要がありました。 ともかくもギアがシャフトから抜けたので、 紙やすりでシャフトを細らせてみたり、 ギア穴内径を丸棒ヤスリで拡大したりを、 慎重に少しずつ進めました。 30分ほどの作業ののち、 ギアはシャフトにスムースに嵌り、 軽く滑らかに回るようになりました。 |

|

|||

|

ダイヤル渋りの原因がわかり対処もできたので、

これでダイヤルを組み戻せばOKのはず。

でも慌てると失敗するでしょうから、

のんびり休憩しましょう。

この手の作業では、イライラ・カリカリしないようにセルフコントロールすることが成功への早道です。

納期の制約のないアマチュアの楽しみの作業ならなおのこと。 FMなら、180度回転でダイヤル全域を亘ってしまうバリコン直接チューニングでも簡単に選局できますね。 テスト音源は豚乙女 パプリカ さんのアルバム"東方猫鍵盤8"からトラック4、 「儚きもの人間」(原曲:「柳の下のデュラハン」)。 2025-01-25 フィルムドライブプーリーギア渋り対処完了 |

|

|

この5500、受信性能は良好なので再調整の必要はないと思われますが、

ついでなのでAMのセラミックフィルタ内蔵型中間周波トランスの調整を行いました。

予想通り大きな狂いはなく、

それでも調整後はわずかにチューニングメータの振れが増しました。 さらについでに電解キャパシタの全交換でも・・・とも思いましたが、 現状で音質音量に不満はないので、 後日の楽しみに取っておきましょう。 |

|

|

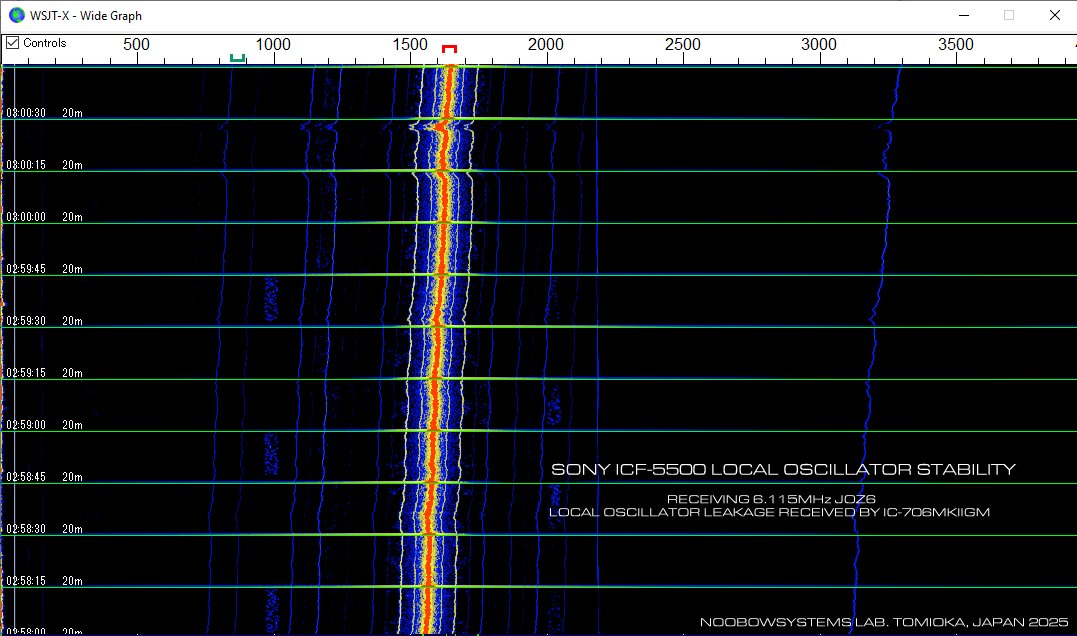

ラボのICF-5800個体

では、信号強度に応じて局発周波数が大きく変動してしまうという症状を示していました。

5500はどうだろう。

BFOを持っておらずSSBやCWを聞くことはないからあまり気になることはないとは思いますけれど。 ICF-5500でJOZ6 6.115MHzを受信し、 そのときの局部発振器発振周波数6.570MHzの漏れをIC-706MkIIGMでUSBモードで受信して、 ビート音の変化から5500局発周波数の変動の様子を見てみました。 結果、ご覧の通り、 室温変化を受けてゆっくり周波数が変化していますね。 トランジスタポータブル機としては普通だし、 むしろ変化は少なくて良好な部類に入ります。 受信信号のフェーディングに呼応してわずかな周波数変動が観察されました。 が、変化しても100Hz程度です。 5500の回路構成ならこの程度は不思議ではありません。 し、ラボのICF-5800よりもずっと安定しています。 やっぱりうちの5800はどこかがヘンなんだなあ。 2025-01-26 局発の安定性を見てみる |

|

|

内部のアンテナ配線を切り離した結果は上々、

室内ノイズを受けにくくなり、

屋外ロングワイヤーアンテナで快適に短波放送を受信できるようになりました。 それに何より、スムースなダイヤルで短波を探る操作を楽しめます。 ダイユルがスムースだとこんなに違うんだね。 テストにラジオタイランドを・・・ と思ったら、今夜のラジオタイランドはなんか音声が途切れるというか音飛びするというか・・・ 楽しい放送局ですねここは。 今夜は何が起きるだろうと毎晩楽しみです。 |

|

|

5500は高周波同調増幅段なしのシングルスーパーヘテロダインですから、

当然イメージ妨害には弱いです。

右の動画では、9740kHzの台湾国際放送が、

910kHz低い8830kHzにダイヤルを合わせても強力に聞こえてしまっています。

このため、台湾国際放送の番組が終わる時間までは8828kHzにいるVOLMETを受信できません。

まあ5500はBFOがないからVOLMETは聞こえてもモガモガ言うだけですけれど。 |

|

|

ふと気づきました。

5500のダイヤルのロギングスケールの小目盛は、大目盛を7等分して刻まれているんですね。

これはびっくり、どういう料簡なのよ。 そう思って5800や5900を見ても、 ロギングスケールはどれも使い物になりませんね。 5800は大目盛に数字が振られていないし、 5900の小目盛は大目盛を8等分しています。 スカイセンサーシリーズのロギングスケールは、どれも実用性がありません。 同じ周波数直読できないモデルであっても精密なロギングスケールがあれば、 方眼紙に校正線図を描けば20kHzくらいまでは読めたものですが・・・ でもそれは、当時自分が使っていた RF-877 のダイヤルのロギングスケールが良く作られていたから、 だったのですね。 7等分の目盛りの読み取り結果を方眼紙にプロットするのはかなり面倒でしょう。 2025-01-29 スカイセンサーシリーズのロギングスケールの使いにくさに気がつく |

|