|

日本人からするとドイツ人には行動様式や思考様式において明らかな違いを感ぜずにはいられませんが、

一方で共通だなあと感じるものももちろんあります。

エレクトロニクスクラフトの分野で日本人とドイツ人に共通しているのは

再生式ラジオに対する強いノスタルジア

だと感じられることがあります。 たった1本の真空管で非常な高感度が得られる再生式受信回路は、 資材が乏しく真空管が高価で貴重だった時代にはファースト・チョイスの回路であり、 高性能を求めて多くの人々が様々な回路を研究していました。 アメリカでは1930年代終盤には家庭用ラジオもより安定した高性能が得られる スーパーヘテロダイン方式への移行 が進み、 再生式は安価な入門用・・・ 中学生がお小遣いで取り組む最初の受信回路 としての扱いになりました。 一方で日本もドイツも、1940年代になっても主流は再生式で、 省資源の国策型受信機 が大戦終了後まで使われ、 音を大きくしようとして再生つまみを回すとピーという音とともに発振状態になってしまう再生式は戦時中の人々の原体験として強く記憶に残っているのでしょう。 だから今回Conradの店頭で安価な真空管式ラジオのキットが売られているのを見つけ、安堵しつつ買い物かごに入れたのです。 2014-11-22 購入 |

|

|||

| きれいなグラフィックスの外装スリーブからこれまたきれいな木目のグラフィックスが印刷された厚紙製の内箱を取り出すと、 ああなるほど、この紙製の箱そのものがラジオの筐体になっているんだ! |

|

|||

|

箱のフタをあけると、透明プラスチックトレイに真空管をはじめ各種コンポーネントが収納されています。 真空管は案の定中国製で、1本。 あ、実装はやはりプリント基板式か。 でも、あれ、ICを取り付けるようになっているぞ。 B+電源を作るアップコンバータだろうか。 でもスピーカがついているしなあ、複合管を使ったとしても1球じゃあスピーカは鳴らせないはずだし、 どうなっているんだろう。 ま、なんにせよまずはマニュアルを見てみよう。 |

|

|

ドイツ語で書かれた全16ページのマニュアルを読みだしてすぐ、あれ?

受信周波数は3500 - 12000kHzとあります。

これって短波ラジオ? 実はこのラジオキットと一緒に、同一シリーズの短波ラジオキットも買ったのです。 そちらのパッケージにははっきりとKurzwellenと書かれているけれども、 こっちはRöhrenとは書かれているもののKurzwellenとは書かれていないので、 てっきり真空管式中波AMラジオだと思いました。 短波だと分かるのは外装スリーブに印刷されたダイヤル盤が3500-12000kHzとなっていることだけ。 気づかずに買ったのは私だけではないはずだ。 でももちろん私は大歓迎。 真空管短波ラジオキットだよ! ちょっと調べてみると、Conradブランドのこの商品は ミュンヘンのFranzis Verlag GmbH社 [外部リンク] のOEMなようです。 Franzis社はこのほかにもグラフィックス印刷された箱の中にプロトタイピングボードが入っているLW-MW-SW-FMマルチバンドラジオキットとか、 直4ならびにV8エンジンの模型とかの面白い製品をラインアップしています。 さて、回路図を見てみると・・・ううむ、これはある意味予想外だ。 現行流動中の商品なので回路図をここに掲載するのは控えますが、 radiomuseum.org [外部リンク] に回路図を含むこの製品の情報が掲載されています。 使われている素子は、6J1 5極管と、小信号NPNトランジスタBC547が2本、そしてLM386オーディオパワーアンプIC。 おお、真空管・トランジスタ・ICというハイブリッド構成なんだ。 5極管で再生検波、トランジスタで初段低周波増幅、ICで電力増幅。 0-V-2というわけだ。 でも、あれ? トランジスタは2つあるんだよね。 もう1つのトランジスタは何に使っているんだろう。 電源は単3電池4本の6Vと006P 9V積層乾電池。 単3電池は真空管ヒータを点火させ、また半導体回路に電力を供給します。 9V電池は6V電源ラインにマイナスをつなぎ、真空管に最大15Vのプレート電圧を供給します。 Radiomann もそうでしたが、プレート電源のために高圧発生回路を有するわけではありません。 ま、200Vを超える高圧を扱う回路を大衆向けキットに持たせるのは今では製造物責任の名のもとに許されないんでしょうね。 |

|

|

マニュアルを読んで、余分なトランジスタの機能がわかりました。

最初はこのトランジスタは初段低周波増幅トランジスタのコレクタから取り出した信号で真空管のプレート電圧を制御しているように見えたので、

真空管とトランジスタの2段にまたがる再生回路を構成しているのだろうかとか、

あるいは電界強度に応じて再生量をネガティブフィードバックして一種のAGC効果を持たせているのだろうかとか考えましたが…

このトランジスタT1はB電源用バッテリの電源スイッチとして働くだけでした。 本機の電源スイッチは1回路しかなく、それはヒータバッテリの電源スイッチとして使われています。 ヒータバッテリの電源スイッチが入るとそれに連動してトランジスタT1がオンし、 B電源バッテリのスイッチも入る、というわけでした。 むう、なんかちょっと期待しちゃったんだけどな。 というわけで、本機は 真空管再生検波 - トランジスタ低周波増幅 - IC音声出力 の、 いわゆる0-V-2 です。 再生検波段

ミニアチュア7ピンの中国製5極真空管6J1は、スクリーングリッドがプレートに直結され、いわゆる三極管接続で使われています。

オーディオアンプじゃあるまいし、

スクリーングリッド制御が使える傍熱型5極管をわざわざ三極管接続するのはどういうわけだろう。

簡単にするためなのかな?

それともB電圧が最大でも15Vと低い本機の場合はスクリーングリッド制御はうまくいかなかったりするのかな?

あるいは1930年初頭のペントード登場以前のテクノロジーを追い求めようとしたのだろうか?

小さな同調コイルの二次側には中間タップがあって、6J1のカソードがつながっています。 これによって3極管はハートレー発振回路を構成しています。 この構成では帰還比は固定なので、再生量を調整するためにプレート電圧を可変することになります。 本機では22kΩのポテンショメータを用いて、プレート電圧をほぼゼロから最高15Vまで調整できるようになっています。 復調された音声信号は3極管のプレートからキャパシタで取り出され、次段の低周波増幅段に導かれます。 低周波増幅段

初段低周波増幅段は小信号NPNトランジスタBC547によるエミッタ共通増幅回路で、

エミッタは直接接地されているシンプルなもの。

コレクタからキャパシタで取り出された音声信号は音量調整用ポテンショメータを通り、

次段の低周波電力増幅段に導かれます。

電力増幅段

電力増幅は

定番のオーディオアンプIC、LM386

が使われています。

外付け素子をすべて省いた、最小限構成で使っています。

よってこの段での電圧ゲインは20倍。

LM386は電解キャパシタを介して5cmパーマネントダイナミックスピーカを駆動します。

マニュアルは組み立ての手順と回路の動作原理概略、 さらには再生式受信機で短波を聴く方法やSSB/CWの復調方法は書かれていますが、 アンテナの準備の仕方にはあまり触れられていません。 真空管やトランジスタの動作原理などの説明やはんだ付けの方法は掲載がなく、 総じてこのキットをある程度の経験者向け、あるいはそれらは他の書籍等に譲ったものになっています。 これを買うのは、もしかしたら多くが戦中あるいは戦後まもなくのVE型ラジオで過ごした高齢の方々なのかもしれません。 |

|

6J1ではサプレッサグリッドは管内でカソードに接続されており、2ピンと7ピンに出ています。

RCAピン配置番号は7BD。

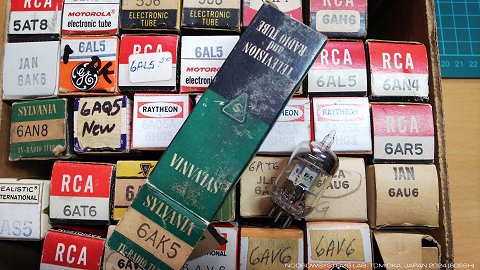

これと同じピン配置で近い特性の管となると6AK5だということになりますが、

サプレッサグリッドが管内結線されていないタイプならピン配置7CMがあり、

この場合は管外で2ピンと7ピンを接続すれば直流的には7BDと等価になります。 7CM配置の6.3V管なら手持ち在庫が何種類かあります。 それらについてヒータ電流とトランスコンダクタンスを調べて表にしてみました。 これを見ると、ヒータ電流が少なくてトランスコンダクタンスが高いものという基準でみると、 たしかに6AK5はベストチョイスに見えます。 もちろん電極間容量など他の項目も見なくてはなりませんし、 いずれも電池駆動を考慮された管ではないので、性能のほどは実機で試してみるべきでしょうか。

2015-01-15 代替管を検討する |

|

|

9年ぶりにConradを引っ張り出して電池を入れ、火を入れてみました。

調子よくラジオタイランドを受信できています。 2024-01-26 9年ぶりに火入れ |

|

|

前回鳴らしていた2015年の時点では、

6AK5は中央研究所2Fの資材資料保管室の奥深くにあり、

とても探せない状態でした。

コロナ禍に伴う在宅勤務へのシフト、

ホームオフィス整備のための夢と時空の部屋の整備が進み、

真空管はさほどの労なく取り出せるようになりました。

なのでようやく、

このラジオを6AK5で鳴らしてみるという課題の続きができるわけです。 たった1本の新品在庫の6AK5はシルバニア製でした。 それにしてもね。 9年、ね。 |

|

|||

|

9年も経てば何をやっていたかなんて覚えていませんからね。

このページの記載を読み返し、当時を思い出します。

この真空管短波ラジオキットでは中華製の5極管6J1が使われているのだけれど、

なぜかプレートの5番ピンが欠損している。

このためスクリーングリッドだけがアノードとして使われ、

プレートは電気的にフローティング状態。

これが設計意図だったのだろうか?

6J1と同等の6AK5で試したらどうなるか?

と思っていたわけですね。 |

|

|||

|

6AK5に差し替えてみると、ちゃんと受信できています。

40メーターバンドの電信も賑やか。 ダイヤルでラジオタイランドを探ってみると、 いい感じで受信できていますね。 6AK5は、プレートピンがつながっていない6J1よりも発振開始点が深い気がします。 し、動作が安定しているような気が・・・気がするだけかな? 2024-01-27 6AK5を試す |

|

|||

|

1日使ってみて・・・プレートなしの6J1と6AK5で明らかに性能が異なります。

AF出力は6J1のほうがずっと大きいのですが、

発振臨界点が50Hzの商用電源の誘導を受けて音質は悪くなり、

動作も不安定です。

これは管内のプレートが電磁シールドの役目をしてくれていないからでしょう。 これに対しノーマルの6AK5だと、 音はずっと小さくなってしまうのですが、 動作は安定しており音質も良いです。 となると・・・ 試作後に製品化して量販開始したものの、 音が小さいという顧客コンプレインが多く、 すぐできる対策として6J1のプレートピンをカットした、 という可能性はないでしょうか。 どうなんでしょう。 理由がどうであれ、 音の小ささは外部オーディオアンプと外部スピーカ使ってしまえばいいわけですから、 プレートピンがない6J1ではなく、 安定動作する6AK5のままで使いたいですね。 さらに使い勝手を良くするために、 ファインチューニング用の豆バリコンを追加してあげたいところですが・・・ せっかくのいい感じの化粧箱ケースにヘタな改造は入れたくないです。 このままで楽しもう。 2024-02-28 6AK5を楽しむ |

|