|

RCA Victor 56X

Superheterodyne Radio Receiver

(1946) |

|

|

・・・というわけで本当に幸せだったシリコンバレーでの暮らしに別れを告げ、

船便ダンボールに詰められた56Xは富岡の第一研究所には収容できず、

借りた保管室に入れられたまま。

中央研究所ができて箱からは出してもらえたものの、

玄関のラックの中で飾り物状態でずっと過ごしてきました。 CRV-1/HB の第2輪廻整備が一段落して連続受信テスト開始、 その間の作業は・・・これにしよう。 玄関のラックから56Xを持ってきてワークベンチに載せます。 このラジオを実際に使っていたのはクパチーノ研究所時代で、 サンノゼに引っ越してからはほとんど電源を入れていなかったからなあ。 電源を入れるのはほぼ28年ぶりかもしれない。 キャビネットはホコリで薄汚れ、 樹脂表面の荒れも進行してしまっていました。 ごめんね。 2023-12-13 整備開始 |

|

|||

|

バックパネルの形状はなんとなくキャビネットと釣り合いが取れないのでひょっとしたら別モデルからの移植なのではないかと思いますし、

でも当初からこういうものだったのかもしれませんね。 1950年代の日本製真空管ラジオはほとんどのモデルで「長」「短」といった端子がリアエプロンにあって、 ワイヤーアンテナをつなぐ必要がありました。 長いワイヤーが用意できるときは「長」に、短いワイヤーしか用意できないときは「短」につなぎました。 放送局にとても近いところならともかく、たいていは外部アンテナが必要だったのです。 しかしアメリカのラジオではバックパネルにループコイルが用意してあって、 これがアンテナの役割を果たし、 たいていは外部アンテナを設置せずに使えたのです。 ループコイルアンテナだけでは感度が不足するときは外部アンテナやアースを適宜追加しました。 写真に見えている赤いジョンソンターミナルは、 外部アンテナ接続用ターミナルで、私が追加したものです。 RCA Victor 56Xの場合はこのループコイルはアンテナ同調コイルそのものになっています。 バックパネルを取り外してしまうと全く受信できません。 |

|

|||

|

キャビネット底面には一部欠損していますが型番表示ステッカーが残っています。

Model 56Xは生産ランが複数あったようで、シリアルナンバーの "B" を見るとこれはセカンド・ランなのでしょうか。 |

|

|

ワックスペーパーキャパシタの交換作業。

まずは1995年~1996年に使っていたころの自分の観察

「AGC回路のキャパシタ劣化によるフィードバック異常がもっとも怪しまれるところです。」

を受けて、AGCフィルタキャパシタ C2 0.035uFを新品0.033uFフィルムに交換しましたが、

とくに変化はみられませんでした。

残念、ここではなかったみたいです。

それとも長期保管中に回復したかな?

ともかくほかのも交換してしまいましょう。 初期テストの中で、ボリュームつまみを素早くフルに向けて回すと、 一瞬音が小さくなったのちに大きくなる現象が出ていました。 低周波段キャパシタのどれかがリークしていたりするのかな? と思いましたが、どうやらそうではなかったようです。 音量調整ポテンショメータのワイパーは直流阻止キャパシタを介して低周波増幅初段増幅管12SQ7のグリッドにつながっています。 12SQ7のグリッドは4.7MΩという高いグリッドリーク抵抗で信号グラウンドに落ちています。 音量調整ポテンショメータにはAM検波出力の音声信号とともにAM信号のキャリア振幅に応じたマイナスの直流電圧もかかっています。 強力な信号を受信しているときにボリュームつまみを急に上げると、 ポテンショメータワイパの電圧も急に下がるわけですが、 つながっている直流阻止キャパシタの真空管グリッド側はとても高インピーダンスであるがために直流阻止キャパシタはすぐには充電されず、 グリッド側の電圧はぐっと下がってしまいます。 このために12SQ7の3極管はカットオフ状態となってしまい、 音が消えるわけですね。 ほんのわずかな時間の後に直流阻止キャパシタが充電され、 グリッド電圧は本来の値に戻り、再び音が出るようになる、という理屈のようです。 ですから対策はグリッドリーク抵抗をもうすこし低い値に変えればいいのですが・・・ よく見ると直流阻止キャパシタは1995年の自分の修理で、 設計値0.02uFであるところに0.068uFを使っていました。 たぶん手持ちに0.02uFがなかったためだったのでしょうけれど、 容量が大きくて上述の充電に要する時間が3倍に伸びてしまい、 一瞬の音の途切れ問題を引き起こしていたようです。 直流阻止キャパシタを0.022uFに交換すると、 音の途切れ問題は気づかない程度になりました。 グリッドリークが1.5MΩ程度であったならば0.068uFでも問題は出なかったのでしょうけれど、 まあ、こういうことがあるのですね。 勉強になりました。 2023-12-14 リキャップ作業完了 |

|

|||

|

別の問題は、ヘテロダインホイッスルが結構気になることです。

これはどうしてでしょうね。

すべてのキャパシタは交換しましたから、

ソリッド抵抗器の抵抗値経時変化が影響しているのかな。

調べると抵抗値はどれも10~20%程度の変化を示していますが、

それが原因ではないようです。 |

|

|

どうもこのラジオはヘテロダインホイッスルが気になります。

局部発振管12J5GTの発振波形を見てみると、

局発周波数同調回路が入っているグリッドの波形は正弦波できれいですが、

カソードはご覧の通りで、高調波が出てしまっています。 発振管の電圧はさほどに奇妙なところはありません。 これが正常な波形なのかな。 |

|

|||

|

56Xの周波数変換回路は3極管で発振し5極管で混合を行っているわけですが、

この回路、私はまだ正確に動作を理解できていません。 コリンズ51S-1 や 75S-1 では 5極管のカソードへ局部発振周波数を注入しているのですが、 それらではカソードにトランスが入っていて、 発振回路でそのトランスをドライブしています。 しかし56Xでは、ひとつのコイルを発振管のカソードに入ったコイルとして、 また5極管のカソードに入ったコイルとして供用しています。 つまり発振管のカソード波形は混合管への局発入力そのもの。 発振管のカソード波形は上述のように高周波成分が含まれていおり、 実際混合管のカソード波形もこれと同一です。 これだけ高調波が含まれていれば、 いろいろと好ましくない現象が起きそうですが。 発振管グリッドはきれいな正弦波だけれど高インピーダンスなので混合管のカソードをドライブできない。 だから発振管カソードで混合管カソードをドライブしよう。 カソードドライバトランスはコストの関係で用意できないから発振コイルを供用にしよう。 はたして56Xはそんな感じの設計意図だったのか。 あるいは、どこかにトラブルがあって、本来の発振管カソードはもっときれいな正弦波なのだろうか? 発振管グリッドの抵抗を小さくして発振出力をすこし下げてみましたが、 波形的には変化がありません。 ソリッド抵抗の抵抗値の経年変化は相応にあるものの、 波形に顕著な歪を引き起こすようなものもなく。 やはり設計時からこういうものだったとしか思えないなあ。 |

|

|

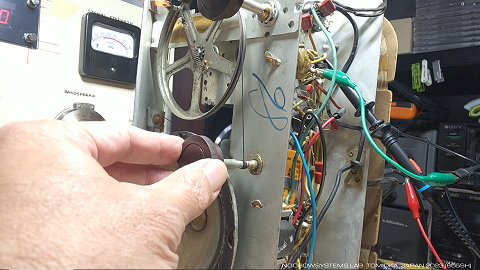

シャシーでテストしていて、スピーカの音にビビリ音がはっきり混じっていることには気がついていました。

最初は回路の電気的問題かと思いましたがそうではなく、

どこかに取り付けの緩みかかっている部品があるか、

部品同士が接触しているのか、

それともコーン紙が破れかけて一部補修したところが音を出しているのか。

正弦波でAM変調を掛けたテスト信号で試すと、180~200Hzあたりの音を出すときにビビリ音が出ます。

この音の出所を触診していくと・・・これだ、

音声出力管35L6GTの内部電極が振動で音を出してしまっている。 56Xのスピーカはヨーク部分がシャシーにリジッドに直接固定されています。 スピーカの振動が近くにある35L6GTに伝わってしまっているわけですね。 これはちょっと信じられません。 不快な音が聞こえるばかりではなく、 こんな状態では真空管の寿命もとても短くなってしまうでしょう。 いかに終戦後のピースタイム生産開始直後の製品だといえ、 RCA Victorともあろう大メーカーがこんな設計ミスを見逃して量産投入するだなんてことがあるのだろうか? ガラスチューブ部にドーナツ状のおもりを仮止めして振動を抑制すると、 ビビり音は出なくなりました。 この作戦で行くか、それとも真空管ソケットをラバーマウントして作り直すか? |

|