|

短波ラジオの修理の面白さは、パズル解きをクリアして正解を見つける楽しみだけではありません。

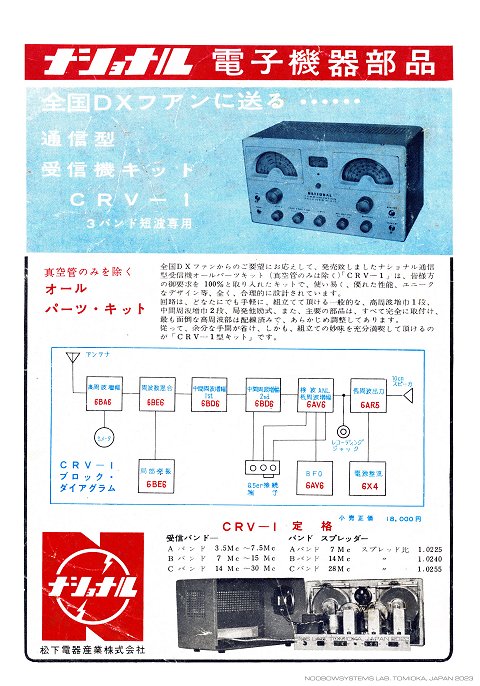

永い眠りの後に蘇った機械から出てくる音はセピア色の思い出ではなく、今この瞬間の世界のライブなのです。 が、趣味は短波受信機のレストアです、といっても2001年の今ではほとんど通じないのが現状ですね。 20代の人ではタンパってなんですかっていうのが普通の解答ですから。 まあ、いわゆる文科系のヒトなら理解できなくもないのですが、 エンジニア、それも電子系の学校を卒業してきた技術者でさえこれなんだからびっくりします。 国際放送にしろ遠距離通信にしろ実用的意義が薄れているのは現実だとしてもね。 確かに古臭い技術なんて知らなくてもいいけど、 エンジニアたるもの技術を学ぶ姿勢と努力は欠かさないで欲しいものだと思います。 私のように一から設計したり製作したりができないけれど学ぶ姿勢だけは一応とってるぞ、 というビギナー・アマチュアにとって、 良質なキットは作る喜び、学ぶ喜び、そして使う喜びを提供してくれます。 松下CRV-1はまさにそんな良質なキット。 完成すれば第一線の性能と優美なスタイルで無線通信の世界を堪能できたことでしょう。 1999年にとあるOMさんからいただいた、得体の知れない痛んだ自作真空管式短波受信機。 松下電器の通信機用パーツを使いデータシートの製作例に忠実に沿ったものである、 ということに気がついてインターネットで調べるまで、 私はCRV-1という受信機の存在を知りませんでした。 時代も構成もトリオ9R-59とほぼ同じ、まさにライバル機です。 でもなぜ9R-59に比べてCRV-1が語られることが少ないのでしょうか。 私が CRV-1/HB と名づけたその自作機は、9R-59に劣るようなことは決してなく、 周波数安定度においてはむしろ明らかに優れていました。 CRV-1/HBは自分なりにいつくかの改造を加えて実用性能を向上させましたが、その作業中、 後にパーツ単体ではなくてキットとして発売されたCRV-1そのものをいじってみたくなってしまいました。 米国の有名な高級短波受信機メーカー・National社の受信機から拝借したとしか思えないその基本スタイル、 流行のパステルカラー、そして周波数直線バリコン。 歴史的にも興味深く、とても魅力的なモデルです。 |

|

|

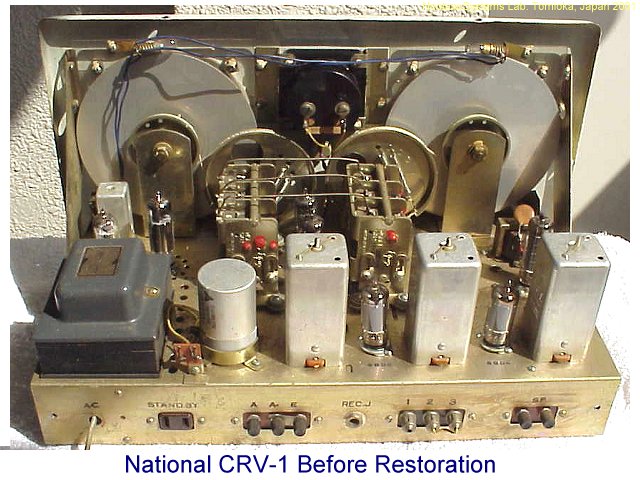

この個体は動作する状態にある、とのことで入手しました。

写真にあるように、外観的にはSメータのゼロ調整を除いて全てのノブが交換されています。

オリジナルのノブも付属してきましたが、残念、全て揃ってはいません。 オリジナルのノブは灰色かがったグリーンで、当時の流行がしのばれます。 実機についているノブは時代的にずっと後の、アルミインレイをもつ黒色で、 こちらの方がずっと引き締まった表情になります。 ので、前オーナーの好みにもしたがってこのままとしましょう。 ただしAF GAINだけが形の違うものですし、 本来ノブが使われるべきモードスイッチはトグルスイッチに改造されています。 これはロータリースイッチに戻し、すべてデザインの揃ったノブにしようと考えています。 フロントパネルはプレス加工のスチール製、クリーム色のペイントに黒のレタリングです。 愛用されたとみえて操作部のレタリングはかなり消えかかっています。 ここは目をつぶりましょう。 ケースには大きなダメージはなく、良好な状態と言っていいと思います。 CRV-1は真空管なしのキットでしたので、ビルダは自分で別に真空管を買い求めます。 本機に使用されているのは日立・SKM・松下とまちまち。 あ、なるほど、2段目の中間周波増幅は6BD6ではなくて6BA6が使われています。 |

|

|||

|

この受信機は入手後1年以上ラボの片隅で待っていましたが、いよいよベンチに乗せてみました。

ケースを外して内部を簡単に点検し、特に欠品や異常がないのを確認します。

シャーシ下の風景は、初めて見るものという感じがしません。

それもそのはず、自作機CRV-1/HBとほとんどレイアウトが同じなのですから。

小物部品の半田付けはあまりうまくなく

(私の半田付けも相変わらずヘタクソなので人のことをとやかくいう立場にありませんが)、

キットの雰囲気が残っています。 電源を入れてみると、ダイヤル盤を照らすはずのパイロットランプは点灯しませんでした。 が、真空管は全球点灯し、やがて基本的には動作していることがわかりました。 少なくともバンドCでのダイヤルは結構正確で、迷わずにいつもの15MHz帯のVOAを受信できました。 感度も選択度もかなり良いレベルにあるようです。 安定度も良好で、HA-230やHE-80のようにしょっちゅうバンドスプレッドを触る必要はありません。 ボリュームコントロールはガリがかなりありますが、 密閉型のポテンショメータなのでセーフティウォッシュを吹き付けることができません。 |

|

|||

|

Sメータのゼロ調整ポテンショもひどいガリで、

触るとメータがピンピン音をたててプラス側にマイナス側に勢い良く振り切れてしまいます。

メータを焼き切ってしまうと大変なので、まずはメータの配線を外しておきました。 復調音質はかなりひどい、と言っていいでしょう。 音量は十分ですが、明確に歪んでいます。 AGCライン電圧をオシロで見てみると、応答が速すぎ、音声信号のピークがはっきりと残っています。 これではフィードバック歪が出て当然でしょう。 パイロットランプは単にねじ込みが緩かっただけで、球切れではありませんでした。 自作機CRV-1/HBで使われていたキャパシタは大半がワックスペーパーやオイルキャパシタで、 リークが顕著なものも多く、結局全部を新品に交換しました。 このCRV-1ではほとんどがディスクセラミックです。 音質不良があるとはいえすんなり鳴り出したのは、劣化の少ないセラミックキャパシタによるところ大であるといえます。 総じて好ましい状態です。いつもどおり、のんびりいきましょう。 |

|

電源トランスは日本国内仕様。

100Vタップのほかに、90Vタップを持っています。

電源事情が悪かった1960年代当時ではありがたい配慮だったでしょう。トランスからのメカニカルハムは皆無。 B電源は6X4で両波整流されます。 2個のパイロットランプは6.3Vヒータ巻線からのAC点灯。 ごく標準的な回路構成です。 電源スイッチはAF GAIN用のスイッチ付きポテンショメータ。 個人的には独立した電源スイッチが好みなのですが。 CRV-1/HBの時も、信じられないことに、電源平滑用の電解キャパシタは機能を維持していました。 このCRV-1でもハムは全くありません。優秀なキャパシタです。 ハムの少なさ、という点でCRV-1はトリオをはるかに凌いでいます。 |

|

CRV-1の低周波出力は、6AR5によるシングル。

出力トランスはシャーシ上にあり、ケースに小さなモニタスピーカが取り付けられています。

シャーシ背面にはスピーカターミナルがあり、

モニタスピーカと外部スピーカはフロントパネルのトグルスイッチで切り替えられます。

フロントパネルには標準モノラルジャックを用いたヘッドフォンジャックがあり、

ハイインピーダンスヘッドフォンを接続できます。

ヘッドフォンへは初段低周波増幅段の出力、すなわち低周波出力段の入力信号が取り出されています。

ヘッドフォンをつなぐと、低周波出力段の入力が切り離されてスピーカからの音は止みます。 初段低周波増幅は、家庭用5球スーパーでの定番6AV6の3極管部で行われます。 背面のレコーディングジャックは標準モノラルジャックで、検波出力の音声信号が取り出されています。 ここに外部から音声信号を注入すれば、その信号は低周波段で増幅されてスピーカから聞くことができます。 本機の最初の問題は復調音質不良。 AGC信号の挙動からしても、どうも低周波段だけが原因ではないと思われます。 が、まずは手順どおりに確認していきましょう。 ボリュームコントロールのホット側に0.1μFを介して音声信号を注入してみます。 すると、通信機型受信機としては実用にはなるでしょうが、ボリュームを上げると歪が目立ち、あまり感心しません。 6AR5を250Vのプレート電圧でA級増幅させる場合、コントロールグリッドのバイアスは-16V程度が良いようです。 CRV-1のカソード抵抗は500Ωで、カソードバイパスは25μF 25Vの松下製小型電解キャパシタ。 カソード電圧を測ってみると6.5V程度しかありません。 しかも不安定で、見ている間にマルチメータの表示がどんどん上がっていきます。 25μF 50V電解の在庫もあるので、まずはパイパスキャパシタを無条件で交換してしまいましょう。 しかしこの電解キャパシタは特に問題はなかったようで、交換後もカソード電圧は変動します。 ということは、真空管の不良か、あるいはコントロールグリッドの電圧異常ということになります。 コントロールグリッドの電圧を測定すると、無信号時0Vのはずが、あれれ、4V以上もあります。 初段低周波増幅管のプレートと出力管のグリッドを結ぶキャパシタがリークすると、 前段のプレート電圧の一部が出力管コントロールグリッドにかかることがあります。 ところが本機ではこのカップリング キャパシタは劣化の少ないセラミックで、実際にもリークは認められません。 すると・・・グリッドエミッションが起きているということになります。 ラボのストックには6AR5は2本ありました。 1本はCRV-1/HBに使用されていた松下製、もう一つは箱入りのたぶん新品 (か、ひょっとしたら交換されて箱に戻された不良球) のRCA製。 試してみると、どちらの球もグリッド電圧は0Vで正常。 やはり6AR5の不良です。 もう一度オリジナル球で長い間観察すると、グリッド電圧の上昇はどんどん続き、やがて10Vを超えてしまいました。 このときカソード電圧も11V以上に上昇していましたが、両者の差が1V程度しかないためにバイアスが浅くなり、 中程度のボリュームでも音の歪が顕著、ボリュームをさらに上げると聞くに堪えないノイズになります。 一方ストック球でのカソード電圧は、松下球では16VですがRCA球では14V程度。RCA球のほうが元気がないようです。 グリッド電圧をみると、松下球は0Vに近いものの上昇傾向があり、わずかながらグリッド エミッションがあるようです。 ところでアメリカのジャンク球が中心のわがラボのストックには、MT7ピンのビーム出力管6AQ5なら在庫がもっとあります。 アメリカ製MT管式通信型受信機の出力管を調べると、 6AR5を使った例は日本製の輸入モデルに散見されるものの、たいていは6AQ5です。 このため6AR5はあまり流通していなかったのでしょう。 6AR5と6AQ5のピン配置を比べてみると、 7番ピンが6AR5では無接続であるのに対し6AQ5では1番ピンと同様にコントロールグリッドがつながっています。 CRV-1では、7番ピンはヒータ用グラウンドとともにシャーシに落とされています。 そこで半田こてを入れ、7番ピンを浮かして6AQ5が使えるようにしてみました。 6AR5の負荷抵抗7kΩに対し6AQ5では5kΩで、一方CRV-1の出力トランスは当然7kΩ。 またカソード電圧は12.5V程度が適正です。 ちょっとミスマッチですが、フルパワーを搾り出そうとするわけではないので目をつぶってテストしてみます。 結果は以下のとおり。

すくなくともどれもグリッドに電圧は現れず、また音質も短波受信機用としては大差ありません。 テストに使った6AQ5のうちいちばんプアーな外見をもつ球は管内に剥れたカソードの破片と思われるフレークが多数あり、 カソード電圧からしてもエミッションが他のものに比べて弱いようです。 が、他に比べ極端に見劣りするものではありません。 他人に自慢できるほどの貧乏性な私は、迷わずこれを使います。 大音量では音の濁りが明確で、音楽鑑賞には適さなくなってしまいます。 が、今回はこれ以上はつつかないでおきます。 初段6AV6周辺には顕著な異常はありませんでした。

なおANLスイッチをONにすると、音質は明確に劣化します。よっぽどノイズがひどくない限りは使いたくはありません。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

シグナルジェネレータを使って455kHz 40%変調の信号を各段に注入し、

中間周波トランスの調整状況をチェックしてみました。

その結果、最後のトランス(検波段の手前)の下側コア位置が狂っていました。

当初-0.3VであったAGC電圧が、調整後-1.3Vまで高まりました。

ネジを一回し程度のズレではなかったので、トランス内部のキャパシタの容量がかなり変化してしまったか、

あるいは不適切な調整作業によるものではないかと思います。

他のトランスのコア位置はほぼ良好に調整されていました。

本機では2段目の中間周波増幅は6BA6に換えられています。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

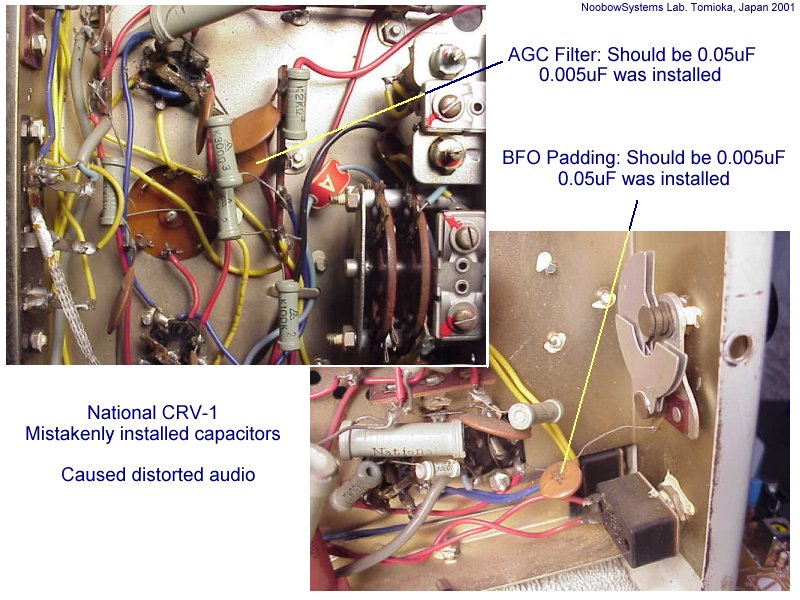

AGCは2極管検波で発生する負の直流成分を前段のグリッドにもどす標準的なものです。

AGC電圧をオシロスコープで観測すると音声信号成分がずいぶん残っていて、

フィードバックにより音質を悪化させているのが明らかです。

回路図を見ると、AGCフィルタの時定数は2MΩの抵抗と、

2段目の中間周波増幅管のグリッド回路に入っている0.05μFによって決定されることがわかります。

で、0.05μFのセラミックキャパシタに並列に0.022μFのキャパシタを追加したところ、音声成分はかなり低減されました。

どうやらもともとついている0.05μFが容量抜けのようです。

2MΩの抵抗の実測値は10%以内で許容範囲。 セラミックでも容量減が起こるんだなあと思いつつ、交換しようとそのキャパシタをよく見たら、 なんと0.005と書かれています。 あれ? 一桁小さいぞ。 もう一度回路図を見てみます。CRV-1の中で0.005μFが使われている部分は・・・・ 電源トランス1次側のノイズ吸収と、音声出力トランス1次側のRFバイパス、 それにBFOピッチ用ミゼットバリコンに直列に入ったパディング。 実機を調べてみると、BFOバリコン部には0.005μFではなくて0.05μFがついていました。 組み立て間違いだ! 二つのキャパシタを入れ替えてみました。するとAGC時定数はやや早めながらも正常なレベルですし、AM受信時の復調音質も正常。 BFOを入れて7MHzのSSBを受信してみると、ピッチコントロールがきれいに動作しました。 どうやら最初のビルダー氏は本調子でないことに気がつかないままこの受信機を使っていたのでしょう。 ラボには同一クラスの受信機が何台もありますから並べて動作比較をすれば異常にも気がつきやすいですが、 1960年当時、初めてチャレンジした短波受信機が本来の性能を出しているのかどうか、 周囲に比較できるモデルがないとすれば気がつかなくても不思議ではありませんね。 でも、まてよ、ひょっとしたらこれは意図したものなのかも。たとえば電信受信を重視して高速なAGC応答を求めたとか。 いやいや、そんなことはありません。 CRV-1の3ポジション モードスイッチはもともとBFOを入れた時はAGCは効かないようになっていますし、 本機では2ポジションのトグルスイッチに改造されていてBFOをいれるとやはりAGCは効きません。 やはり単なる間違いですね。 この改造されたトグルスイッチ、AGC回路側の接点に接触不良があります。 AGCをOFFにしてもAGC電圧が0Vまで落ちないので、すこし感度が低下しています。 AGCフィルタは、私の好み的にはもう少し重くしたいところですが、本機ではオリジナルのままとします。

|

|

|||||||||||||||

|

周波数変換段および高周波増幅段は詳細なチェックをしていませんが、良好に動作している様子です。

ので、ちとせっかちにコイルパックの調整を行いました。

調整前はダイヤル位置による感度ムラが結構あり、特にバンドBの高いほうで感度が低く、

11MHz帯の国際放送が不利になっていました。

各コイルやトリマはどれも極端な狂いはありませんでしたが、調整後は各バンド全域で感度アップ。

ダイヤルは一面の人工ノイズだらけになってしまいました。

国際放送をチューニングする時はすこしIF GAINを絞るほうが静かです。 自己流の判定基準である「判別可能な最小信号レベル」はとてもいい数字が出ています。 感度は満足の行く性能になりました。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

バンドAについては、RFとANTのトリマで最大感度を出そうとすると発振状態になってしまいました。

これを防ぐため、意図的にトリマ調整をずらさざるを得ませんでした。

使われているコイル パックはCRV-1/HBと同じものですし、レイアウトもほぼ同じ。

でもCRV-1/HBではこのような発振は起きていなかったのですが。 3連周波数直線メインバリコンとバンドスプレッドバリコンは、本来は15pFキャパシタの空中配線で結ばれます。 が、本機ではキャパシタの替わりに丈夫な針金で直接結ばれています。 空中配線のキャパシタがCRV-1の欠点のひとつ、振動による周波数ゆれをもたらしていることは明らかで、 前のオーナーも不満に感じて対策したのでしょう。 しかしこれはバンドスプレッドのダイヤル目盛りのズレを併発してしまうかもしれませんが・・・ちょっと試してみたら、 9MHz帯の国際放送の周波数がバンドスプレッド目盛りからずばり読めます!! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

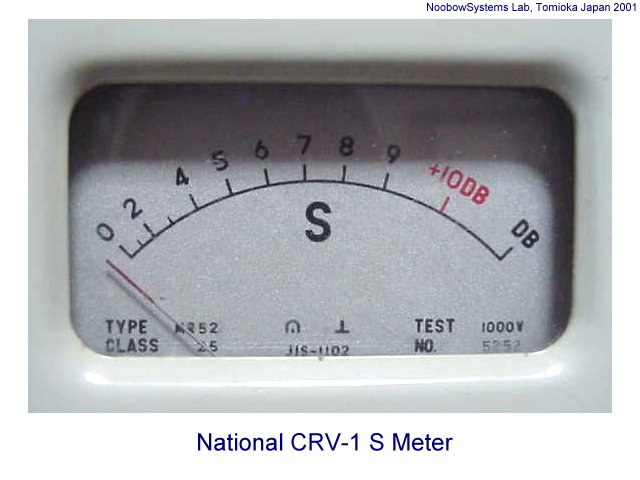

CRV-1のSメータは高周波増幅管のカソード電圧とスクリーン電圧の関係を読み取るように配置されています。

ゼロ点調整はフロントパネルのメータ直下に配置されたポテンショメータで行います。

入手時はこのポテンショメータにガリがありましたが、

セーフティ ウォッシュをポテンショ内部にひと吹きして何回か回したところガリはすっきり解消。

調子よく動作するようになりました。 メータはやや小ぶりに見えますが、実際に使用されているメータは6cm角のもので、案外大きいものです。 フロントパネルのデザインが、メータを小さく見せてしまっているようです。 個人的にはSメータは大きいものが好きなので、立派に見せる工夫が欲しかったなあと思います。 メータのスケールはシンプルながら大変読みやすく、 9R-59の小さなラジケータに比べるとはるかに好感が持てます。 このメータはAGC電圧を表示しているため、IF GAINを絞っていくとゼロ点は動かずに読みがスムースに下がっていきます。 またBFOを作動させると(AGCが止まるようになっているため) 0で動かなくなります。 メータには照明はありません。 |

|

|

BFOは6AV6の3極管部と松下製BFOコイルを使って発振され、その出力は検波段に直接注入されてます。

BFO出力はやや不足気味なので、強力なSSB信号を受信するにはきちんとIF GAINを落とす必要があります。 実際に14MHzでOMさんのラグチューを受信してみると、案外に良好に復調できます。 受信周波数のドリフトがあるため、ウォームアップ後も手放し受信はせいぜい10分間といったところですが、 復調音質は改造前のCRV-1/HBよりもよい感じです。 CWを受信してみると、経時的なドリフトのほかに周波数のふらつきがあることに気がつきます。 この対策が必要ならやはり電圧安定管の追加が必要でしょう。 CRV-1/HBに対して耐ビンボーゆすり特性は良好。 CRV-1/HBでは大型のバーニアダイヤルが大型のフロントパネルに取り付いていて、 それがバリコンにしっかりと固定されています。 このため、シャーシとフロントパネルの全体のゆがみがバリコン自体を変形させようとする方向に働いてしまいます。 CRV-1のダイヤルメカニズムはすべてシャーシ上面に固定されており、フロントパネルには直接の結合がありません。 選択度は現代の7MHz帯には不足。まあこれは当然のことですね。 中間周波トランスのスカートは広めと見え、またオーディオ段は通信機としては高域が伸びすぎなので、 外部にオーディオフィルタを入れるのが良いでしょう。 なお当然といえば当然ですが、AC電源経由ですぐ近くのPCからのノイズを拾ってしまいます。 ステップアップトランスを介すとノイズははっきりと低減されます。 それでも劣悪な受信環境なのは変わりませんが。 |

|

表に示したような課題は残っているものの、本機は電気性能的にはほぼ完調になったといってよいでしょう。

結果として、劣化した真空管を1本取替え、組み立て間違いを直し、

接点を清掃して再調整を行っただけでCRV-1は本調子を取り戻しました。 バンドスプレッドダイヤルにはアマチュアバンドだけではなく主要国際放送バンドの目盛りもあるし、 周波数直線バリコンのおかげでダイヤルの高いほうでも目盛りが混みません。 このため、クリスタルマーカー等を併用しなくてもけっこう精度よく周波数を読むことができます。 機械的にも安定しており、周波数安定性もその方式を考えれば満足の行く性能です。 でもなぜこの機械は9R-59ほど売れなかったのでしょうか? キットだから? それともクリーム色のパステルカラーが通信機っぽくなかったから? これはありそう。湾岸戦争のときに砂漠で最も目立たない色として多くの軍用機は淡いパステルピンクに塗られましたが、 多くの退役パイロットは「本物の男はパステルカラーの機体で飛ぶべきではない・・・」とつぶやいたとか。 じゃあCRV-1も精悍なブラック、あるいはチャコールメタリックだったら? 当時CRV-1の購入を検討したが9R-59にしてしまったOMさん、 いらっしゃいましたら当時のご判断の理由をお聞かせください・・・・。

|