|

SideBand Engineers Model 34

SBE "SB-34"

Bilateral Amateur Radio Transceiver

(1966) |

|

|

SideBand Engineers SB-34は、1966年製のHF帯 SSBトランシーバです。

米国では現在でもそれなりの数が現存しているとはいえ、さほど高い評価を得ていたわけでもなく、

いわば"Interesting Radio" の部類に入るでしょう。

つまり風変わりで興味深くはあるものの、かといってコリンズやドレーク、

またはハリクラフターズのような人気を得ているわけではありません。

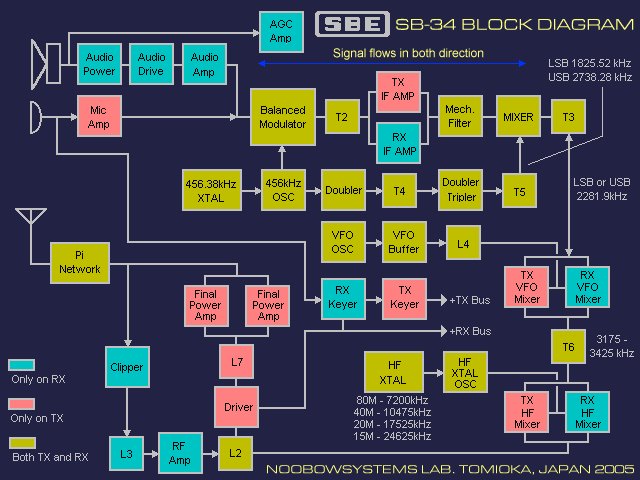

が、その設計を知れば知るほど、この無線機がいかに時代を先取りしていたかがわかってきます。 SB-34はその前身である SB-33 のコンセプトを維持しつつ、スタイルを一新し、大きく改良を加えたものになっています。 SB-34は、ファイナルとドライブ段を除いて全てトランジスタとダイオードで構成されており、 AC117VとDC12Vのどちらでも動作する電源装置を本体に内蔵しています (SB-33ではモービル運用のためのインバータは別体オプションでした)。 トランジスタ化によるコンパクトな匡体とあいまって、モービル運用に適したものに仕上がっています。 モードはSSBのみで、3.8/7/14/21MHz帯をカバーします。送信出力は80Wとなっています。 SB-34の特徴は、何といってもあのコリンズ社製メカニカルフィルターを採用していることと、 バイラテラル方式の回路構成にあります。 バイラテラル方式とは、 ブロックダイヤグラム をご覧いただければわかるように、送信時と受信時で信号の流れが逆向きになるような構成です。 これにより、回路の多くが送受信で共用でき、 部品点数削減によるコストダウンと軽量コンパクト化が実現されています。 |

|

|

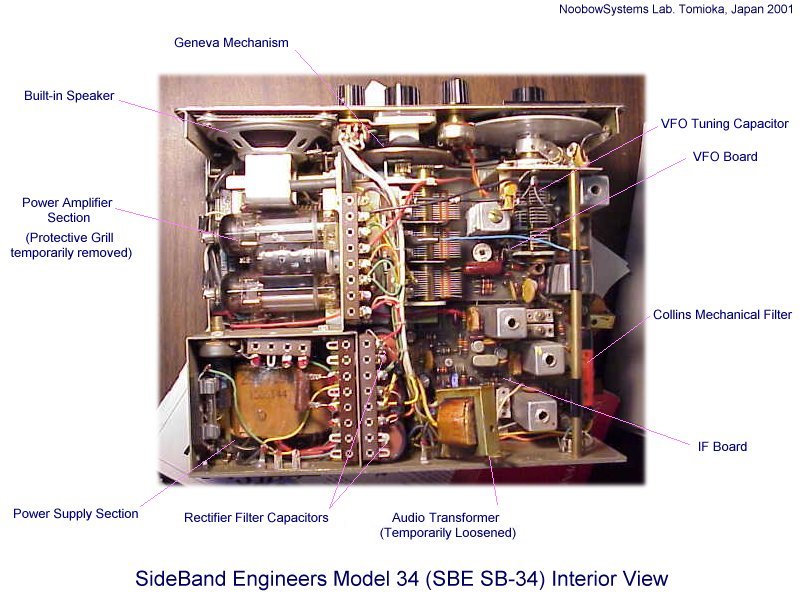

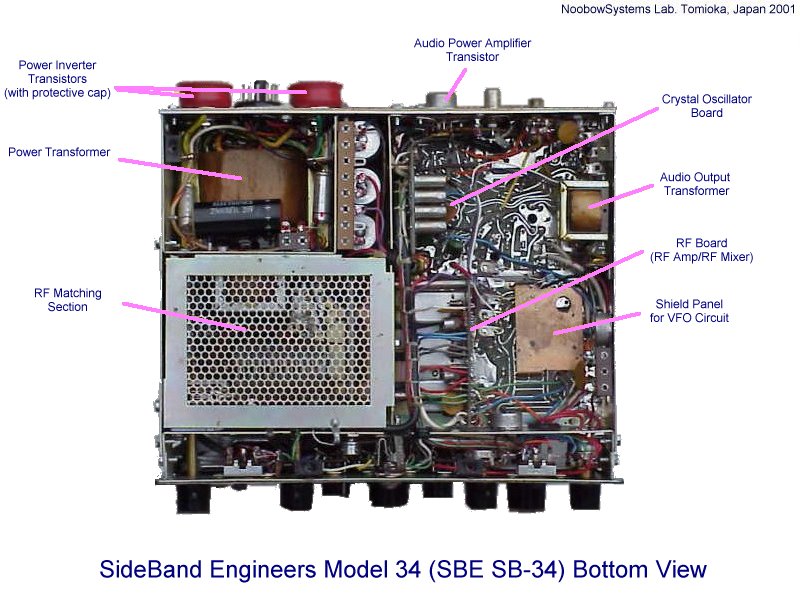

SB-34の内部構造を見てみましょう。

外側金属ケースは筒型の一体式で、

内部は基本的にスチール製のフレームにいくつかのプリント基板が取り付く構造になっています。

コンパクトに実装されていますが、

バリコンや中間周波トランス、オーディオトランスなどはまだ真空管世代の部品で、ずいぶん大きく見えます。 |

|

|

|

ブロック図を見ると、そのユニークなバイラテラル方式がわかります。

黄色で示したブロックは送信時と受信時のいずれの場合にも機能するものです。 送受信切替えは、2本の制御信号によって行われます。 一方のラインの電圧は受信時に高く、他方の線は低くなっています。 送信時は電圧レベルが反転します。 一方のラインは送信時に受信専用ブロックを停止させ、 他方のラインは受信時に送信専用ブロックを停止させる役目を持っています。 この送受信切替え方式により、リレーを使う必要がなくなりました。 |

|

|

このような特殊なAGCとボリュームコントロールの構成は、本機に明らかな欠陥をもたらしてしまっています。

|

|

|

スピーカのすぐ裏が送信機の出力セクションになっています。

ここは高電圧セクションのため、金網によるグリルでガードされています。

真空管は水平に配置されています。空冷のための特別な仕組みはなく、自然空冷方式になっています。 写真ではガードグリルは外してあります。写真でスピーカヨークの少し上あたりに見える水平に置かれたコイルは、 TVI抑圧用のコイル。 |

|

|

|

久しぶりに取れた休暇でカナダへ約1週間のドライブに出かける途中、

リヴァモアのスワップミートに立ち寄り、このSB-34を買いました。

家に帰るまで待ちきれずに、オレゴンのモーテルの室内でテスト。

HFのアンテナなどありませんが、

ラップトップコンピュータの電源ケーブルをゼムクリップを使ってアンテナ端子に仮接続して試してみたところ、

とりあえず受信できているようで、

7MHz帯で何局かCQコンテストを連呼しているのが聞こえました。 ラボへ帰って改めてテストしてみると、音量こそ大きくないものの南米、オーストラリアなどの局が聞こえてきます。 ところがパイルアップを受けているDX局をしばらく聞いているうちに、感度が急速に低下し、 とうとうバックグラウンドノイズさえ聞こえなくなってしまいました。 不思議に思ってダイヤルを回すと、 バンドのうち低い周波数では(たとえば14MHz帯の14.100MHz程度)ではまだ感度がありますが、 高い方(たとえば14.250MHz程度)ではすっかり感度を失っています。 仕方がなく低い周波数でCWを聞いていると、やはりそのうち感度を失ってしまい、 やがてバンド内全域で無感状態になってしまいました。 やはりトラブル機のようです。 翌日の夜再び電源を入れてみると、バンド全域で正常です。 昨日のトラブルは何だったのだろうと思いつつワッチしていると、 約30分後にまたまた感度が急速に低下しだしてしまい、やがて完全に無感。 どうもこのリグの使用可能時間は最大30分のようです。 そんなことってあるの? |

|

|

推測するに、VFOの発振停止が真っ先に疑われました。

なぜか温度が高くなるとVFOの発振が停止し、

したがって中間周波信号を生成できなくなるというものです。

これは発生している現象をうまく説明できます。

事実、問題が発生しているときVFO基板上面だけに選択的に風をあてると感度が復活します。 本機のVFOは、使用するバンドに関わらず 5.4569MHz から 5.7069MHz の範囲の周波数を発生します。 回路はトランジスタ2つからなっており、一つが発振用、もう一つがバッファ・アンプです。 マニュアルにも書かれている方法でVFO発振出力をチェックすることにしました。 すなわち別の短波ラジオをそばに置き、 VFO出力からリード線を引き出して短波ラジオのアンテナ端子付近に近づけるのです。 こうしてVFO出力周波数を受信すれば、Sメータの振れでVFO出力の変化をみることができます。 試してみればご名答、温度が高くなるとVFO出力信号が急速に低下し、やがてほぼ発振停止状態になります。 |

|

|

現象を出しやすくするため暑いというのにガレージドアを開けず、

汗びっしょりになりながらVFO回路のトランジスタの各端子電圧を測定してみたところ、

発振用トランジスタのエミッタ電圧が雰囲気温度に敏感に反応し、

これがある電圧を越えると発振停止を引き起こすことがわかりました。 エミッタ電圧を限界値以内に押さえるため、バイアス回路に抵抗を1本追加。 これでVFOは連続使用しても安定に発振し続けるようになり、問題は修正されました。 ただし何が原因で問題が起きたのかは不明なままです。 トランジスタや抵抗などのコンポーネントが経時変化を起こしたためだ、と推測しています。 |

|

|

安定して受信できるようになったとはいうものの、どうにも音量が小さいままです。

使用しているアンテナが屋外に張った単なるランダムロングワイヤーであるとはいえ、

MFJのアンテナチューナ・プリアンプを通していますから、それなりに聞こえてもいいはずです。

マニュアルには、ボリュームコントロールは50%の位置で室内で聞くのに十分な音量がでる、とあります。

しかし実際にはボリュームコントロールをほとんどいっぱいにしてなんとか普通の音量が得られる状態。 オーディオ段のゲイン不足だろうかと思いましたが、サンノゼのローカル局が出てくると猛烈な音量で鳴り、 あわててボリュームを絞らねばなりません。オーディオパワーアンプは正常なようです。 またオーディオドライブ段の入力に例によってCDプレーヤの信号を入れてみると、 オーディオアンプは正常に動作していることがわかります。 スピーカから聞こえる音質はかなり乾いており、まさに通信機風です。 もっとも国際放送を聞くためのものではないし、問題ありません。 |

|

|

SBE独自の、風変わりなAGC回路およびボリュームコントロール回路になにかトラブルがあるのではないかと思われました。

どのみちこのままではアマチュア無線機としては実用になりませんから、いよいよ各部をいじりだすことにしました。 本機のボリュームコントロールは、単にオーディオゲインだけではなくて、 中間周波増幅段のゲインおよびRFミキサのゲインをも制御します。 AGC信号もまた、RFミキサーのゲインを制御します。 高周波増幅と第一周波数変換 (RFミキサ) はシャーシ下側に独立したプリント基板として実装されています。 そこでこのRFボードが常時フルゲインで動作するよう、AGC信号とボリュームコントロール信号を切り離し、 固定抵抗で一定の電圧を供給するようにしてみました。 するとローカル局の信号が完全に飽和してしまいますので、 フルゲインで動作していることは間違いないようです。しかし通常の信号に対して十分な音量は得られません。 |

|

|

AGC電圧の測定を容易にするため、RFボードの取り付けネジを利用してラグ板を追加し、

ここにIFボードのAGC回路から信号線を引き出しました。

AGC電圧の平均化のための電解キャパシタの容量抜けの可能性もありますから、

オリジナルのキャパシタを外し、代わりに未使用の同一容量品をこのラグ板に実装してみました。 ところが半田付け作業中、こて先からパチっと小さな火花が飛ぶのが見えました。 SB-34の電源を入れてみると、あれあれ、全く受信できません! そのときSB-34の電源ケーブルは当然抜いてあったのですが、 シャシーはポンコツオシロにつながったままで、 どうやらこて先がリークしていて電流がこてからオシロに流れてしまったようです。 なんともトホホな。 |

|

|||

|

吹き飛んだのは受信RFミキサ用のトランジスタ、2N2495 でした。

型番は異なりますが、送信用のRFミキサ・トランジスタと入れ替えてみると、感度は低いながら受信できています。

2N2495 または代替品を手に入れなければなりません。 |

|

|||

|

ハルテッド・スペシャルティ

には同一品はありませんでした。

似たようなPNPゲルマニウムトランジスタを何種類か買って試してみましたが、どれも本来の性能が出せません。

トランジスタ互換表を調べたら、2N2495 には互換品なし。

ウエブのサーチエンジンも試しましたが、2N2495 に関するページあるいは取り扱っているサイトはみつかりませんでした。 そうなると頼みは NTE 。独自の型番で多くのリプレースメント用トランジスタを販売しています。 2N2495の代替は NTE160。 ハルテッドに在庫があり、1つ買いました。値段は約4ドル、高いながらも背に腹は代えられません。 互換品とはいいながらパッケージが異なるので、 RFボードのトランジスタソケットには取り付かず、基板に直接半田付け。 受信感度は元の状態に戻りました。 それにしても今後は要注意。 こてを当てるときは、リグの電源ばかりではなく測定用の配線も全て外すようにしましょう。 いい半田こてに買い替える、というのが本来の対策なんでしょうが。 |

|

|

さて問題の音量不足です。

各部の電圧を測定してみたり、信号波形を見てみたりしてみましたが、いっこうに原因が絞れません。

高周波段なのか中間周波段なのか、はたまたバランスドミキサが悪いのか。

それともコリンズのメカフィル不良?

あるいはこれがSBEの実力なのかも? 毎晩努力し続け、なおも不明。 完全にスタックしてしまいました。疲れ果てた脳ミソが思い付いた究極の調査方法は・・・ 正常なリグと比較する! でもどうやって? SB-34なんか持ってる人、身近にはいないよ・・・。 そう思いながらインターネットをうろつていたら完動品の出物が! ヨメの承諾も得ずに、疲れ果てた私の指はマウスのボタンをクリックしたのでありました。 2週間後、ラボのベンチには2台のSB-34が並びました。 |

|

|

正常なものと比較する、というのは予想していた以上に強力な方法です。

なにしろ正解が目の前にあるのですから。 あとは根気良く間違い探しをやるだけ。 大胆なテストとして、各基板を相互に入れ替えることを試してみました。 入れ替えるといっても基板をシャーシから外すのではなくて、 基板相互の接続を切り離して、ジャンパー線でお互いをつなぐわけです。 この結果、問題は1号機のIFボードにあることがはっきりしました。 2号機のVFOボード出力、すなわち中間周波数信号を1号機のIFボードに注入すると音量は小さく、 逆に1号機のVFOボードと2号機のIFボードの組み合わせでは正常です。 両機のメカニカル・フィルターを入れ替えてみましたが、変化ありません。 したがってIFボード上のメカニカルフィルターは正常で、一安心。 もしこれが壊れていたら、 部品代は(もし手に入ったとして)おそらくトランシーバ自体の価格の半分以上になってしまうでしょう。 値段からすれば、SB-34は全ての周辺回路付きメカニカルフィルターみたいなものです。 ダイオード4本で構成されたリングモジュレータの検波出力を2台の間で比較するに、大きな違いはありません。 むしろ1号機のほうが高出力であるほどです。 オーディオドライバ段以降の音声増幅および出力段の動作にも差は見られません。 これらの結果から、 問題点はリングモジュレータの検波出力を増幅する低周波増幅初段にあることがほぼ確定的になりました。 |

|

|

完調だったはずの2号機は虫の息状態でした。

まずはすくなくとも受信機能の正常動作回復をめざします。 まずはオーディオパワーアンプに音声信号を直接入れてアンプの調子を見てみます。 200Hz以下ではっきりゲインが落ちてしまっていますが、パワーは十分、変な歪はありません。 本体前面のスピーカはキンキンした音質です。 コンパクトブックシェルフを外部スピーカ端子につないでテストをつづけます。 内蔵スピーカを切る方法はありませんけれど。 2024-08-29 オーディオパワーアンプ部テスト オーディオプリアンプ段は明らかにゲインが落ちており、大きく歪んでもいました。 電解キャパシタ交換で快癒。 2号機は1998年の入手時にIFボードの各部にはんだごてが入れられた形跡がありましたが、 どうやらそれは改造というよりも電解キャパシタを交換したもののようです。 多くの電解キャパシタが日本製のものに交換されていました。 交換作業が行われたのはいつ頃だったのか、 ともかく交換されたキャパシタも大半が劣化していたということのようです。 外部オーディオ信号をRx AF AMP入力に注入してテストした画像は右。 FRG-7で受信したラジオタイランドの音声に先立つテスト音源は 豚乙女 パプリカさんの "東方猫鍵盤10" からトラック8「白身魚のポアレ グリーンソースで」 (原曲: 「広有射怪鳥事 〜 Till When?」。 バックグラウンドに聞こえるゴロゴロした音は、どこかでやってた打ち上げ花火だったかな? これで受信用オーディオ段はほぼ完調になりましたが、 実際の受信音はまだ弱々しく、かつAGCの効きが奇妙。 回路図を見ながら原因を推測していくことにします。 2024-08-30 オーディオプリアンプ部機能回復 |

|

|||

|

テストを続けると、ときおり受信音に不規則なポップノイズが出て、

また音量が若干変動することに気がつきました。

試しに手付かずだったマイクアンプのカップリングキャパシタを新品交換してみたら快癒。 マイクアンプ用トランジスタは受信時にはカットオフされていますが、 その出力はバランストミキサにつながれたままなので、 カップリングキャパシタの不良は受信時にも影響を与えていた、 ということでしょう。 2024-09-01 受信音に不規則なポップノイズ ― マイクアンプカップリングキャパシタ交換で快癒 |

|

|

SB-34 2号機の初期整備はこれでひとまず完了とします。 本機はおそらく1970〜1980年代にオーディオ段の電解キャパシタが全交換されたけれども、 それらも寿命を迎えていた、ということのようですね。 2024-09-02 2号機 初期整備完了 |

|

|

SB-34の送受信周波数はフォーンバンドに合わせられており、

40メーターバンドでは7.050MHzまでしか下がりません。

が、CWもFT8も効けないのは寂しいので、ダイヤル取り付け位置を70kHzほどずらし、

VFOのトリマを調整して7.000MHzまで扱えるように変更しました。 右の動画終盤で2Hzバーストで聞こえるのは、シグナルジェネレータでつくった7.000MHzのパイロット信号。 トリマだけで調整しているので、正確なダイヤルトラッキングは後で行いましょう。 2024-09-08 VFO周波数範囲変更 |

|

|

内蔵スピーカを切り離せるようにしたので、

VOLUMEコントロールは高い位置 ― 70%以上 ― にセットして、

外部ミキサとアンプそれにスピーカで音量調整できるようになりました。 この状態でテストすると、つまり内部オーディオ出力レベルが高い状態だと、 AGCトランジスタはそれなりに動作し、 AGCが機能しはじめます。 AGC電圧の変化を見るため、DC2.5Vレンジにセットした アナログテスタ をつないでみました。 テスタのマイナスリードをAGCトランジスタのコレクタに、 プラスリードはDC12Vをポテンショメータで分圧した基準電圧とし、ゼロ点調整できるようにしてあります。 とても強い信号の時はAGCは2Vほど低下します。 この程度AGC電圧が動けば、 バックグラウンドノイズないし弱い信号の時と、 非常に強力な信号を受信するときとでオーディオ出力電圧はあまり変わらず、 結構いい感じです。 2024-09-10 スピーカ出力大のときのAGC動作の様子を見る |

|

|

当初の課題に戻って、

プロダクト検波出力オーディオ信号を外部アンプ (マイクミキサ) で増幅してAGCトランジスタのベースに注入してみます。

いろいろ不具合はあるけれど、VOLUME位置60〜90%でほぼ実用的なAGC動作が得られています。 |

|

|||

|

右の動画ではVOLUMEコントロールつまみの位置は約70%。

内蔵スピーカで聞く場合は、静かな室内で聞くのにちょうどいい〜ちょっと大きいかな程度の音量です。

3秒バーストで聞こえている信号はシグナルジェネレータで作ったもので、

アンテナ入力にしてS9+40dB越えの強力な信号。

S3〜5程度のときとS9+40dB程度のときとでオーディオ出力レベルはほとんど変わらないレベルに抑えられています。 しかしなあ、VOLUMEつまみの位置でAGCの効き具合が変わってしまうだなんて正直ありえない設計だよねえ・・・ SB-34の内部回路に手を入れずになんとか実用的なAGCを運用するのであれば、 VOLUMEつまみは70〜80%あたりで固定しておき、 内蔵スピーカは切り離してダミーロードで置き換え、 スピーカ端子から音声信号を取り出して外部オーディオアンプで音量調整し外部スピーカを鳴らす、 というのがいちばん簡単な対処方法と思えます。 VOLUME100%位置固定だと強信号受信時におそらく第3中間周波増幅段あたりで飽和してしまい、 いろいろダメになってしまいます。 VOLUME70%程度で固定であれば通常使用ではなんとかなりますが、 最初から受信機の感度を落としているわけなのでもったいないですね。 やはり第3中間周波増幅段のゲインはVOLUMEつまみ連動ではなくてAGC制御してみたいところです。 でもそのためにはAGC電圧のレベルコンバータのような回路を追加する必要があります。 その電圧レベルコンバータはめんどくさそうだから、それじゃあマイコンを使ってみようか、という話に発展しそうです。 |

|

|

CD音質の男声トークをシグナルジェネレータに入れてDSB波をつくり、

SB-34で聞いてみます。

SSB音声の復調品質は現状いまひとつという感じです。

波形ピークにトゲトゲ感があるというか。 部屋で静かにSSBのラグチューを聞くといった使い方は想定されていないカートランシーバですから、 この機械に復調品質を求めるというのは多分ナンセンスですね。 けれどどこかにあきらかな故障があるのなら治してあげたいですから、 いろいろと様子をみます。 2024-09-21 SSB音声復調品質をチェック |

|

|

AGC電圧を測ればいい感じのSメータができそうです。

でもこのためにテスタを占有されてしまうのも不便なので、

アクリル板でテスト用パネルをこしらえることにしました。 SB-34のテストが終わった後でも別用途にも使えるようなものにしよう。 ジャンク市で手に入れたVUメータ、LED、スイッチ1つ、ポテンショメータ2つ。 手作り感満載のパネル。 Sメータ用の配線をし、メータのフルスケールを暫定的にあわせ、 Sメータゼロ点をポテンショメータで行うように配線。 Sメータを見ながらのテストが快適に進められそうです。 Sメータの針の動きはオーバーシュートが目立ちますね。 2024-10-01 テスト用パネル製作 |

|

|

プロダクト検波出力を専用オーディオアンプで増幅してAGC電圧を作ろう作戦。

ブレッドボードで増幅回路を試作してみましょう。

あ、まてよ、この用途にちょうどよさそうなボードがあったな。

閑古鳥さんのジャンク市でもらってきた真空管ラジオのシャーシについてた1石トランジスタアンプ。 試してみると、増幅はしますがゲインが絶対的に不足。 ゲルマニウムトランジスタのアンプだからSB-34に似合うかなと思ったのですが、 これはだめだ。 2024-10-02 1石アンプをテスト 今度は小さなブレッドボードを使って1石エミッタ共通増幅回路。 無理のない増幅度としたせいもありますが、 やはりゲインは足りません。 2段増幅は必要だな。 あと20倍ゲインが欲しい。 2024-10-03 ブレッドボードで1石アンプ |

|

|

2段増幅にして必要な増幅度が得られました。

AC整流ダイオードは使わずにAGCトランジスタに直接入れてベースで検波することにしました。

プロダクト検波出力に含まれていた高周波成分をバイパスするキャパシタを追加し、

AGC動作開始。 うまい動作を出すのに一苦労。 いろいろと試して、これならいけそうなセッティングが得られました。 プロダクト検波出力振幅に応じてAGCを掛ける作戦の第1段階、 どうにか目標達成です。 シグナルジェネレータで強力なバースト信号を入れると、 アタック立ち上がりが遅くて一瞬過大出力しています。 これではSSB電話受信時に話し始めのシラブルがひずんでしまうでしょうし、 電信のキークリックもひどいはず。 これは対策を要しますね。 2024-10-05 追加2石アンプでAGC動作開始 |

|

|||

|

SB-34オリジナルのAGC回路を見ると、

かなりトリッキーな作りになっていると思えます。

スピーカ出力をAGCトランジスタに入れているわけですが、

SB-34のオーディオ出力アンプはA級シングルで、オートトランスを使っています。

したがって無音時にトランスに流れるコレクタ電流×トランス巻線抵抗 の分だけ、

スピーカ両端に直流電圧が出ています。

この電圧が抵抗によって分圧され、40%の電圧がAGCトランジスタのベースに加わり、

バイアス電圧となっています。 このAGCトランジスタのベースバイアス電圧設定はそのままAGCの制御開始点を決めているわけで、 つまりディレイドAGCの動作パラメータになっています。 外部スピーカをつないでしまうと、ディレイドAGCの特性も変化してしまうわけですね。 |

|

|||

|

今回追加した2石アンプでは、

音声出力は電解キャパシタで取り出し、

半固定トリマで作ったバイアス電圧に乗せる形にしました。

このトリマでディレイドAGCの効きはじめを調整します。 このバイアス電圧は電源電圧を分圧して作っているわけですが、 DC12V電源電圧が変動した時にディレイドAGC動作ポイントが変わってしまうのも嫌ですから、 ツェナーダイオードを使って安定化しておくほうが良いかもしれません。 安定度はさほど必要ではないから、 いつものLED作戦でもいいかも。 しかしあれですね、 いまのご時世にシャーペン消しゴム字消し板で手書きで回路図書くのは楽しいですね。 |

|

|

まああまり理屈を正確に理解しておらずトライアンドエラーでやっているので当たり前ですが、

AGCのチューニング、難しいですね・・・

菊水電子AVM23 ACボルトメータを引っ張り出してスピーカ出力電圧を測りながら作業しますが、

強い信号のときに逆に音が小さくなってしまったり。 2024-10-07 AGCチューニング AGC時定数キャパシタを220uFから47uFに変更してみました。 AGCアタックが速くなり、キークリックは低減できました。 やったね。 少しずつ前進。 2024-10-08 キークリック改善 AGC特性を測定しようと思って引っ張り出してきた 菊水のACボルトメータ は、 いつのまにか故障していて、いろいろ変な挙動を示します。 電解キャパシタが多用されているので、全交換の脳筋修理が必要かな? 先にこっちの修理をしてみましょうか。 2024-10-10 菊水AVM23の修理を開始 |

|