|

Linear Systems

SBE SB-36

HF SSB Transceiver

(1972)

Project Preview

|

|

ここはどこ

現在受信している、あるいは送信している周波数を正確に知りたい・・・

この素朴な無線オペレータの願望はしかし、ずいぶん長い間叶えられませんでした。

真空管式無線機の全盛期になってさえ、多くの安価なアマチュアの機器では10kHz台が読める程度で、

1kHz台を正確に知るには高価で精密な装置、または何らかの手間のかかる外部計測装置を要しました。

たいていは使用のたびにキャリブレータを用いた校正が欠かせなかったし、

機械式ダイヤルで1kHz台までのデジタル直読を実現した機械はコリンズR-390/R-390Aなどのごく限られた高価なモデルだけでした。

コリンズの機構はまさに芸術品であり、ハリクラフターズはデジタル1kHz直読機構にチャレンジしたものの、

さまざまな問題から実用化を果たせないままその歴史を閉じてしまっています。

複雑な機構、手間のかかる調整、不足がちな精度・・・

これらの悩みを過去のものとし、長年の夢をあっさりと現実のものにしたのは半導体技術の進歩でした。

1960年代の終わりに登場した電子式デジタル周波数表示は、

まさにオペレータの待ち望んだ技術革新でした。

1970年12月、日本国内で初のデジタルリードアウト機が

フロンティア・エレクトリック社

から発売されました。

DIGITAL 500D

と呼ばれたそのHFトランシーバは、ニキシー管による0.1kHz直読という夢の機能に加え、

終段入力500Wというハイパワーのエポックメイキングなモデルでした。

DIGITAL 500Dは、米国では遅れて1971年11月、QST誌上で

ROBYN DIGITAL 500

としてデビューします。 価格は$895。

すでにデジタルリードアウト機はシグナル・ワン社CX7Aが存在していましたからアメリカ初のデジタル機とはなりませんでした。

CX7Aは$2195もする高級機でしたので、半額以下のDIGITAL500はデジタルをぐっと身近にしたといえます。

SBE SB-36

Sideband Engineers (SBE) SB-33/SB-34はそのユニークな回路構成と最新鋭トランジスタ技術の利点を生かした軽量コンパクトな車載向けのトランシーバでしたが、

ハイパワーの国アメリカでは固定機としてはパワー不足でした。

ので、SB-33/34は専用のリニアアンプとセットで利用されることが多かったようです。

SB-34はヒット作となりましたが、後継機SB-35 (1970年10月)はその方向性を見失って失敗してしまいます。

多くのメーカーが日本製の低価格な機器のOEMに路線変更していく中、SBEもとうとう自社開発を断念し、

日本製のトランシーバのOEM供給を受けることになります。

日本製機器はもはや時代遅れの安物ではなく、品質のよいモダンなモデルとして受け入れられ始めていました。

SBEが選択したのはDIGITAL 500D。 エンジニアリングのブランドとしてSideband

Engineersの名前は残ったものの、実際の会社運営はカリフォルニア州ワトソンビルの

Linear Systems Inc.

です。 こうして1972年3月、

SBE SB-36

がQST誌上にデビューしました。販売店の広告には、「SBEにより改良され、

Linear Systemsによってバックアップされている」 とあり、先行モデル ロビン DIGITAL500Dの改良機であることをうかがわせています。

価格はパワーサプライ込みで$895。同じ月に八重洲FT-101は$559.95でしたから、周波数カウンタぶん高い、ということでしょう。

SBE SB-36は、すべて2S品番で始まるトランジスタをもつ純日本製。

それまでのSB-33/34の設計コンセプトが受け継がれることはありませんでした。

回路図には英語を母国語とするエンジニアなら絶対に間違えないスペルミスが見受けられますし、

手書きの数字の書体は明らかに日本人の手によるものです。

|

回路構成

SB-36はデジタル表示モデルだから送信機パワー段を除いてはすべてソリッドステートだろう・・・

と思いきや、実は受信回路も含めて真空管とトランジスタが混在しているハイブリッドで、

送受信切り替えはリレー式。

SBEの処女作SB-33が受信回路フルソリッドステートだったこと、

またSB-34では電子式送受信切り替えが実現されていたことを考えると、

時代に逆行しているような感があります。

これは、SB-36がSBEの手による設計ではないことの顕著な表れといえるでしょう。

SB-36はモービル機ではありません。

デスクトップ機であれば、トランジスタの小型・軽量・低消費電力というメリットは絶対的な優位とはならず、

純粋に受信用デバイスのパフォーマンスを考えれば当時のトランジスタよりは真空管のほうが有利、

という判断だったのかもしれません。

デジタル周波数表示はVFOの周波数を表示する周波数カウンタ方式。PLLシンセサイザではありませんから、

周波数安定性は結局VFOの安定度に依存します。

ダイヤル盤メカが周波数カウンタに置き換わっただけだ、と考えれば、

デジタルテクノロジーは無線機の本質的な性能には全く関与していないということになります。

|

|

|

|

VFO

ダイヤルは1回転で送受信周波数は約35kHz変化します。ダイヤルつまみ外周フランジには360度を50等分した目盛りがありますが、

周波数変化量からしてこの目盛りは単なる飾りにしかすぎません。

ダイヤルメカニズムは精密なギアドライブで、ダブルギアによるバックラッシュ防止機構になっています。

|

|

|

|

CWモード

SB-36はSSB/CWトランシーバですが、CWのキーイングは送信出力をキーで制御するのではありません。

CWモードの時も基本的にはSB-36はSSB送信機として動作しています。

キーはサイドトーン発振回路を制御し、キーダウンのときだけサイドトーンが発生します。

このサイドトーン信号がマイクアンプ出力の代わりにモジュレータに入るのです。

|

|

|

|

|

|

|

電源回路

SB-36の電源回路はスピーカ内蔵の別体パワーサプライユニットに収容されています。

回路的には大型の電源トランスと整流用ダイオード、それに平滑キャパシタをもつシンプルなもの。

出力電圧は右図に示すとおり。SB-36本体とは専用のケーブルで接続します。

パワーサプライ内にはオープン式の電源リレーがあり、本体の電源スイッチをONにするとこのリレーがガチリと入って各部への電源供給が開始されます。

動作電圧はAC115VまたはAC220V。

AC220V動作にするには、取扱説明書に書かれている手順で電源トランス1次側の配線を改造します。

トランスには100V巻線も用意されていますから、おそらく日本国内仕向けと同じくAC100V動作にも改造できるでしょう。

|

|

|

|

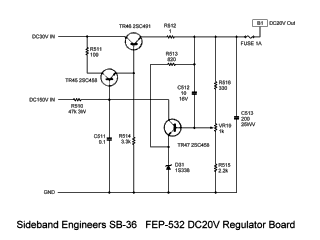

安定化電源回路

SB-36の半導体回路各部は、安定化されたDC20Vで動作しています。

パワーサプライからは整流され、平滑されたDC30Vが来ており、右図に示す安定化電源回路でDC20Vに安定化しています。

DC20Vの電源<B1>は、送受信切り替えリレーによって受信時には受信用回路に、また送信時には送信用回路に供給されます。

|

|

|

まずは受信機を試す

前オーナーはこの機械を実際に運用し、「案外いい音だ」とのレポートをもらったと書いています。

そのときパワー計が100Wまでのものしかなかったのでパワーを100Wに抑えて運用していたが、そのうちポンという音とともにパワーが30Wしか出ないようになってしまった、とも書いています。

どこかが故障しているのは確かですが、それでも実際に使用可能だったようですから、安心してテストを始めましょう。

素性がわかるまで送信テストは実施しないほうが無難なようです。

電源装置

で、純正パワーサプライを接続しパワーアップすると、オレンジ色のきれいなニキシー管表示!

こりゃいいぞと思ったら、パワーサプライからモクモクと白い煙が立ち昇り始めました!! おおおっ!!

緊急停止っ!!

煙が消えたパワーサプライの中をケース上面のパーフォレーションから覗くと、なにやら綿のようなものが詰まっています。

ああ、ひょっとしたら前オーナーはこの機械を発送するにあたり緩衝材を詰めていてくれたのかも。

さっそくケースから中身を取り出して見てみると、それは緩衝材ではなくて、スピーカの音をよくするためのグラスウールでした。

し、グラスウールは電源回路のコンポーネントには触れていません。

ケースから取り出したパワーサプライをスピーカ面を下にして置き、再度スイッチON。

と、今度は何事も起きません。 はて。

テスト中にすこしパワーサプライを動かそうとしたら、シャーシ下面からパチッと火花が飛びました。

その辺にはELNA製の電解キャパシタが4個、直並列接続されて1個のキャパシタを形成しています。 はて、ヘンな使い方だな。

で、それらのキャパシタは当初は接着剤でシャーシに貼り付けられていたようですが、今は接着剤がとれてブラブラしています。

このためにキャパシタのリード線が近くの抵抗器のリード線に接触してショートが発生したのかも。 もしかしたらこの4つのキャパシタは、素人修理なのかも。

いずれにせよ、注意しながらもう少し様子を見てみましょう。

800Vの出力電圧をもつこのパワーサプライは間違いなく危険な装置です。

音量・音質

受信音量は十分で、ボリュームコントロールの動きもスムース。

ですが、SSB受信の音質はかなりひどいものです。 ひどくピーキーでキンキンした音だし、しかも濁っています。

10分も聞いていると頭痛がしてきそう。 このひどい音質は何らかの故障によるものであることを期待しましょう。

これがノーマルの音だったら、他にトラブルがないとしてもこのリグは棚の飾りにしかなりません。

感度

ざっとテストしてみた範囲では受信感度は良好のようですが、14MHz帯だけどうも反応がないようです。

シグナル ジェネレータを接続してテストしてみると、14MHz帯では受信はしているものの、出力を30dBuまであげてかろうじて受信音が聞こえ出す程度。

7MHz帯などでは、シグナル ジェネレータの出力を最低の-9dBuに絞っても信号が確認できます。

サイドバンド

本機はフロントパネルのMODEスイッチでUSB/LSBを切り替えますが、どうもこの辺、

たぶんキャリアバランスとかBFO周波数とかの問題があるようです。

LSBポジションにするとSメータが常時S=9程度まで振れてしまうし、3.5MHz帯ではLSBが使用されているはずなのにUSBポジションでSSB電話が受信できます。

上述した音質不良は、このあたりに起因しているのかもしれません。

|

|

BAND

|

Signal Level for S=3 reading

|

Signal Level for S=9 reading |

3.7MHz

|

29dBu

|

37dBu

|

7.2MHz

|

29dBu

|

37dBu

|

14.0MHz

|

61dBu

|

68dBu

|

21.2MHz

|

28dBu

|

36dBu

|

28.2MHz

|

36dBu

|

43dBu

|

28.7MHz

|

34dBu

|

42dBu

|

29.2MHz

|

39dBu

|

47dBu

|

29.7MHz

|

46dBu

|

54dBu

|

|

周波数ドリフト

正確には測定していませんが、受信時の安定度は思いのほか良好です。

デジタルシンセサイザではありませんからビクともしないといったものではありませんが、

深夜の3.5MHz帯SSBのOMさんのラグチューを受信しているとき、15分に一回程度わずかにダイヤルに触れるだけですみます。

コールド スタートしてからダイヤルに触らずにいても、表示のズレは1kHz以下。 良好です。

VFOダイヤルのタッチはスムースで、33年経過した現在でもなんら問題はありません。

RIT

本機にはRITコントロールがあります。

RITスイッチを押し込むと小さなネオンランプが点灯し、RITつまみが有効になります。

RITつまみのセンター周波数は2.1kHzほどずれているので再調整が必要。

さらに、RITをONにすると受信音の濁りがことさら顕著になり、了解度がきわめて悪くなります。

これは明らかな故障です。 RITコントロールはポテンショメータですが、ガリは全くありません。

周波数表示異常

自慢のニキシー管デジタル表示機能は幸いに動作していますが、完全ではありません。

7.020MHz±5kHz程度の位置で、実際の受信周波数は正常なのに、表示がだいたい7.045MHz±5kHzの範囲でばらついてしまいます。

この現象はどのバンドにしても同じで、3.520MHz / 7.020MHz / 14.020 / 21.020 / 28.020 /

28.520 / 29.020 / 29.520 MHz の前後5kHz程度で発生します。

表示が乱れている範囲でもダイヤルを回すと受信周波数はなめらかに変化しますから、VFOバリコンのシャフトの接触不良とかではなくて、周波数カウンタの問題なのだろうと推測します。

低周波段のチェック

この1年ほどラボで使っていたメインアンプはシャープ製のミニコンポで、これはデッキやCDプレーヤなどが壊れているものを親族から譲り受けたものですが、このパワーアンプ部もしばらく前に吹き飛んでしまったのでした。

しかしこの半年というものとにかく仕事で忙殺されていて、修理を試みることも別のアンプを用意することも全くできませんでした。

Noobow0208コンピュータのオーディオ出力を送信しているRamsey AM-1のAM電波をポケットラジオで聞いていたのです。

大改造の後に低域カットも入れたAM-1の電波はAMラジオとは思えないいい音なのですが、しかし所詮はポケットラジオ、毎晩これでは癒される心も癒されないままでした。

ラボに戻っても何もする気になれず、ラジオもいじらず、自転車にも乗らず。

強烈な仕事のプレッシャーに押しつぶされ、実はうつ病状態だったのかもしれません。

で、今日は久しぶりに夜10時前にオフィスから逃げられたので、本当に久しぶりにオシロスコープの電源を入れました。

ベンチの上でただ置き去りにされていたSB-36に火を入れ、このオーディオアンプを試すことにします。

SB-36のオーディオアンプは、トランジスタ4石からなるシンプルなSEPPパワーアンプです。

出力トランスは持たず、スピーカ出力は2SC496と2SA496のコンプリメンタリペアの中間点から200μFを介して取り出され、リアパネルのスピーカ出力RCAジャックに出ています。

フロントパネルのヘッドフォン ジャックには、ここからさらに600Ωの抵抗を介して出力が取り出されています。

ヘッドフォン ジャックにプラグを差し込むと、リアパネルのスピーカ出力は切れます。 マニュアルによると最大出力は10%歪時2.5W。

初めてSB-36の上下のカバーを開け、オーディオボリュームのポテンショメータにオシロスコープをつなぐと、ポテンショメータの両端には0.5V程度の直流が出ています。

これでいいのかな?

オーディオ ライン信号を入れると、SB-36のオーディオ段はいい音で鳴り出しました。

低音から高音までバランスが取れていて、音量も十分。 パスブーストしても低音のピークで濁ったりしません。 動作には問題なしです。

小型ブックシェルフ スピーカで聴く音楽はもちろんモノラルですが、安物のポケットラジオよりははるかにいい音です。

いくらか癒され始めてきたような気がしました・・・。

スピーカ出力を取り出す200μFのリークとかプッシュプルのバイアスとか点検すべき項目も残っていますが、音は良好なのでここはなにもせずにおきます。

というより、飲み始めたビールが効いてきて、もうただ音楽を聴いていたいだけの気分になってしまったからです。

し、高圧パワー部をもつこの機械の内部を酔っ払った状態でつつくのは絶対に避けるべきです。

安定化電源回路

受信音質が濁る、またRITをONにするとその傾向が一段と顕著になる、という事実から、VFO回路への電源の平滑がうまく行っておらずにリップルが乗っているのではないかと思われました。

電源電圧の変動に応じて発振周波数が変化し、そのため音が濁るという仮説です。 そこでVFO回路への電源を調べます。

ソリッドステート回路各部への電源供給はDC20V安定化電源回路によって行われます。

この回路は一枚のボードに構成されており、シャーシ上側中央部に縦置きされています。

マニュアルのレイアウト図を見ると、しかし、実機とは全く違います。 し、回路図とレイアウト図で回路定数が違っています。 あれまぁ。

ただし回路構成にあまり大きな差はなく、入力が非安定のDC30Vで、パワートランジスタは2SC491で、出力側にヒューズが入っているというのは同じ。

で、電圧を観察してみると、入力は平均DC30Vで4Vp-p程度のリップル、出力は平均DC28V程度で3Vp-p程度のリップルが乗っています。

どうも、ほとんど安定化できていないようです。

出力側の平滑キャパシタは25WVの220μFですが定格電圧を超えており、また各部のソリッドステート回路には設計値DC20Vを40%も超えたDC28Vが印加されているわけです。

これは望ましくありません。 ううむ、この状態で20時間は動作させてしまったぞ。

回路図から原因を推測すると、パワートランジスタTR46のショート故障(導通しっぱなし)、TR45のショート故障、TR47のオープン故障、トリマの接触不良によりTR47のベース電位が上がらず、ツェナーD31のオープン故障・・・といったところでしょうか。

TR45のベース電圧を見てみるとDC30Vあります。 トリマポテンショのセンターもDC30V程度。

ところがTR47のベース、つまりツェナーの上側の電位はほぼ1V。 ポテンショメータの上側はDC28V程度、下側はDC25V程度。

この安定化電源回路の代わりに外部から安定したDC20Vを供給して試してみます。と、案の定、受信音の濁りはかなり低減され、CWの受信音もクリスプになりました。

周波数表示の乱れもなくなりました。 この基板のためにいろいろなトラブルが出ていたようです。

DC20Vを外部から供給した場合の全電流は約200mA。

パワートランジスタが約10Vの電圧降下を起こすためにはパワートランジスタは約2Wの熱を出す必要があります。 送信時の消費電力は試していません。

|

|

|

|

基板を外してみると、半田面にはFEP-532Aと記載されています。 末尾の"A"は改良タイプを示しているのでしょう。

使用されているコンポーネントの定数がいくつか違い、部品のレイアウトはかなり異なりますが、回路そのものは同じ。

ただし半田面にセラミックキャパシタがひとつ追加されています。

まずは電圧検出用のトランジスタの故障かなと思い、手持ちの適当なトランジスタと交換してみました。

すると、あああっ!! もうひとつのトランジスタがパキッという音とともに真っ二つに割れてしまいました。 あちゃぁ。

もう一度基板を取り外し、パワートランジスタ2SC491を取り外してチェックしてみると、ベースに何もつながなくてもコレクタとエミッタの間が順方向・逆方向ともに導通状態にあります。

どうやらパワートランジスタのショート故障のようです。

たまたまアメ横に立ち寄る機会があったので何件かの店に尋ねてみましたが2SC491の在庫は無し。

|

|

|

つづく・・・・

Return to Restoration Projects

Return to NoobowSystems Lab. Home

Copyright(C) NoobowSystems Lab. Tomioka, Japan 2002, 2003

http://www.noobowsystems.org/

Dec. 16, 2002 Created.

Mar. 11, 2003 Revised. Tested audio amplifier; found no problem.

Mar. 14, 2003 Revised.

Mar. 15, 2003 Revised. Problem confirmed on DC20V regulator board.

Mar. 21, 2003 Revised. Power transistor in DC20V regulator board found to be malfunctioning.